「白き素晴らしき恐ろしきもの」から学ぶ世の中のこと。

先日、発酵あんこ麹というものを初めて口にした。

静岡からやってきたとある店主が、珍しい麹調味料を色々作っていて、

・発酵オイスター麹

・発酵豆乳マヨネーズ麹

・発酵唐辛子麹

など、聞いたことのないものばかりが並ぶ。

最近の腸活ブームにあやかって、ひと通り買ってみることにした。

パスタ、サラダ、炒め物などに使ってみると、

「うーん、美味い!」

なんとも言えない穏やかで優しい滋味な味わい。

発酵あんこ麹は、コーヒーと一緒にいただく。

この発酵あんこ麹には、同じく甘い砂糖との違いをわかりやすく感じた。

砂糖が体に入った時、「ギュンと刺激されて、奮い立たされる」といった感覚とでも言えばいいだろうか?

発酵あんこ麹はこの”ギュン”がなくて、砂糖に慣れている身としてはどこか物足りないぐらいじわっと体に入る、という感じ。

ひょっとしてこれは、GI値(血糖を急激に上げる度合いを示す値)の違いによるものなのか!?

ついに私の体は、GI値までも感じられるようになったのかもしれない!

そう思ったものの・・・いや、感覚が研ぎ澄まされたのではなくて、加齢とともに体が弱くなることで苦痛を感じやすくなっただけではないか?

そもそも、ただの思い込みなのかもしれない。汗。

〈参考〉GI値

上白糖 109

発酵あんこ 60

果糖 19

乳糖 65

蜂蜜 40〜65

ステビア 0 ※ステビアは南米原産のキク科の植物

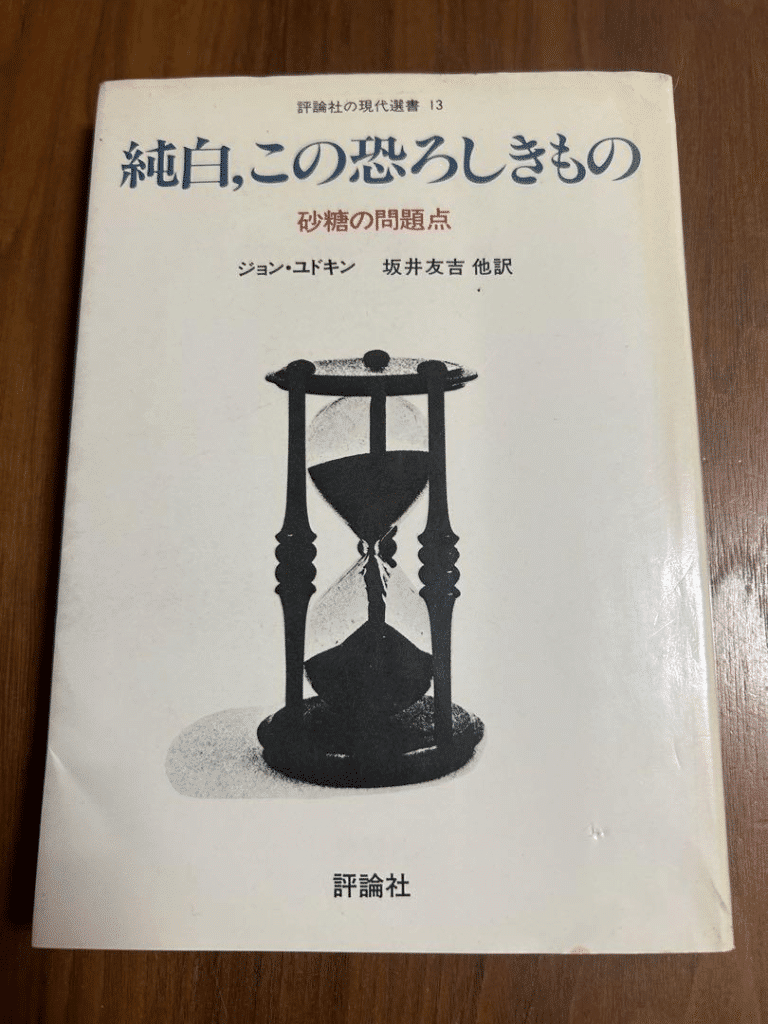

かなり古い砂糖の本

このことがキッカケで、もう一度砂糖のことを知りたくなって、探してみると何とも過激な題名の本が見つかった。

純白,この恐ろしきものー砂糖の問題点(1972年)著:ジョン・ユドキン

こちらの本は、砂糖は虫歯、肥満、糖尿病、心臓発作を惹き起こす直接の原因である、と主張するもので、当時話題になったものらしい。

砂糖について、今では糖化(シワなどの老化)、中毒性、イライラなど更に色々な問題が言われるようになっているが、ずいぶん前から問題が指摘されていたことに感心する。

著者は出版の更に前の1957年頃から砂糖の問題点を指摘していたという。

私がこの本で最も印象的だったのは、この本の本題の砂糖と疾病との関係、とは少し外れたものだった。

印象的なところをいくつか抜粋してみる。

・「純粋(砂糖でいうところの完璧に精製された)」という言葉の印象がいい。

・美味しいものに栄養があるわけではない。

・砂糖という素晴らしいものを摂ると「太る」か「栄誉失調になる」かの2択になる。

至極単純で、言われてみれば当たり前というものにハッとする。

考えてもいないところに変な思い込みがあり、それが落とし穴になる。

砂糖は、精製されていて、ばい菌など異物も混じらない清潔で安全なもの。

更にブドウ糖の吸収が早いという優れものだ。

その純粋さが、完璧な存在として私に映っていたところが確かにある。

ところが、何とも皮肉なことにこの素晴らしき純粋さが、仇になるというのだ。

はるか昔、人間にとっての甘いものと言えば果物が主なものだった。

その甘さに惹かれて果物を食す。

それによってビタミンなどの他の栄養素を一緒に摂ることができていた。

体が甘いものを美味しい、と反応するようになってさえいれば、糖分そして糖分以外の栄養も取れるという環境だったのだ。

そんな環境だったから、体内でビタミンCを生成する機能が不要になった。

ところが、素晴らしき純粋な砂糖=糖分のみを含む、という人類史上あり得ないものが出現したのだ。

それによって、甘さに惹かれるだけでは他の栄養が取れないといったようなことが起る。

砂糖が純粋であることによって、砂糖を摂取するとビタミンを他の果物(例えば)から摂る必要が出てきて、果物を摂ると今度は糖分が過剰となる。

太りたくないから果物を控えると、今度はビタミン不足になる。

こんな子供でもわかる簡単な足し算の問題に、日々晒されることになったというわけだ。笑。

そしてこのことは同時に、美味ければいい、というDNAからの単純な反応だけでは事足りなくなった、とも言えるのかもしれない。

昔培ったDNAのまま、なんとなく美味いが栄養があって体にいいものだ、と認識してきた私は、知らぬ間に環境が進化していることに今さらながら気づかされる。

新しい素晴らしいものには、落とし穴があるのだ。

環境の変化とそれに対する抵抗力

この本でもうひとつ印象的だったのは、実験による証明の難しさについて。

例えば、砂糖と心臓発作の因果関係を証明する場合、砂糖を摂取するグループとしないグループを作って比較するわけだが、それ以外を似た条件に整えること、年齢わ性別をばらけさせることなどの難しさが当然のこととして、そのグループをどのくらいの人数(サンプル数)にするか?どのくらいの期間経過観察をするのか?

途方もない労力と時間を要することになる。

著者は、その証明の限界を誠実に書いている。

更に、そもそも証明が難しいということが、次に表れている。

ある一定の集団の中に、かなり大きな変化が生ずるには、一千世代から一万世代に及ぶ世代が必要なようです。

人間で言えば、三千年から三万年に及ぶ年数になるでしょう。

環境に急激な変化が起こった時に、それに抵抗力を持っている人が一部に存在するのだが、その他の人は、変化に耐えきれずにさまざまな不具合を生じるものである。

その不具合は、さまざまな種類の疾患として現れ、時に命を落とすこともある。

つまり、変化から3万年以内では、変化に適応できなかった上記の兆候が当たり前に起こるということになる。

このような人間の適応のスピードを考えると、砂糖に限らず新しく生成したものを口に入れた時に、それが安全だ、と証明することにそもそも無理があることがわかる。

そして、新しいものを世に産み落とすには、それに適応できない抵抗力の弱い人を多かれ少なかれ切り捨てざるをえない、ということになるのだ。

実験のサンプル数と期間をどれだけにするか?

どれだけにすれば良しとするのか?

切り捨てざるをえない人の数と新しいものを導入するスピードのトレードオフが常に行われている、と言ってもいいのかもしれない。

これが薬害がどこまで行ってもなくならない人間社会の構造的理由なのだ、とも思う。

砂糖のことから学べるもの

今回、ここまで学んだ砂糖のことを、明日からの何かの足しにして終わりたいのだが・・・。

人間は、その叡智によって新しい便利なものを世に生み出してきた。

砂糖もその代表のひとつだろう。

そして、その新しいものを誰もが得られるように、環境も変えてきたのだ。

これは何も口に入れるものに限らない。

蒸気機関しかり、コンピュータしかり、スマホしかり、AIしかり・・・・

これはこれからも変わらない。

人間は、新しいものをこれからも発明し発見する。

当たり前に生活をより便利にしようとする。

それを止める事は出来ない。

そして、新しい環境には必ず不適応者が存在して、問題が起こる。

犠牲者が出る。

この新しいものを生み出しては、犠牲を出しながらも数千年〜かけて環境に適応していく、ということこそが、人間社会の営みそのものと言ってもいい。

今さらながらそんなことを思う。

そんな中にいて、自分というものは便利でありたいし、犠牲者にはなりたくない、と思っている。

いつも目の前の自分に都合がいいことばかりを考えてきたことが浮き彫りになったような・・・。汗。

砂糖を避けよう!とだけ考えていたが、砂糖を摂って環境適応を早める役割を担う選択もあるのではないだろうか・・・。

ともかく、私にはそんな社会の大きな営みの中に生きてるんだ、という覚悟が不足していて、無理なことを追いかけてそれが叶わなくてイライラするようなきらいがあるようで・・・。

せめて、こういった社会に生きているんだという覚悟をもって生きることにしよう!

そう自分に言い聞かせるのだ。

何とも抽象的で歯切れの悪い終わりになってしまった。汗。

ーーーーーーーー

「今日は何だかガラガラで・・・昨日は結構忙しかったんですが・・・」

目の前の店主がつぶやいた。

話を聞くと、寒いとか雨とかで客足が鈍る、と思いきやそうではないようで、急に寒くなったり、逆に急に暖かくなることで鈍る、という。

確かに、人は急激な気候の変化で体調を壊しやすいというのが関係しているのかもしれない。

こんな急に寒くなった日に出かけてくるんだから、私の体には負荷がかかっているのだ。

これは、血糖値が上がる時の急激にギュンとくる感じと同様なのかもしれない。

などと、店主の話を聞きながら、砂糖の話に思いを馳せる。

目の前のビールは、GI値が35だからギュンとはこない。

むしろアルコールでグアングアンしてくる。笑。

ビールは、紀元前3000年くらいにできたものらしいから、もう人間がその新しいものに適応を開始して既に5000年を経過している。

結構経っているがまだ3万年にはほど遠い。

まだまだ不具合は出るのだろう。

私は、適応実験の最中。

犠牲になってもいい。

この実験に身を捧げる!

ここで急に都合よく覚悟を持ち出す。

いや、ただ呑みたいだけでしょ!?

・・・・・

などと、ダラダラダラダラ、今日は砂糖をつまみに(別の意味で)呑む。

UnsplashのMyriam Zillesが撮影した写真

【著者プロフィール】

RYO SASAKI

古い本ですが、好きな本に出会いました。

実験の限界などに見られる誠実な書き方や、人間の適応期間という俯瞰的な見方など、納得する部分がいくつもありました。

工学部を卒業後、広告関連企業(2社)に29年在籍。 法人顧客を対象にした事業にて、新規事業の立ち上げから事業の撤退を多数経験する。

現在は自営業の他、NPO法人の運営サポートなどを行っている。

ブログ「日々是湧日」

コメントを残す