歯科矯正は「歯の保存性をあげるために必要な行為」と割り切ってやった、という話。

2025年4月11日に「歯科矯正」の治療を無事に終えました。

スタートしたのは2022年10月だったので期間としてはそこそこ長かったのですが、終わってみれば長いようで短かったと思える感覚を今抱いております。

治療終了という節目を迎えたため、いつでも振り返ることができるように歯科矯正を通しての経験を書き残しておきたいと思いました。

自分の課題・悩み起点の記事ではありますが、今まさに歯科矯正を検討している方、歯について課題や悩みを感じている方にとって少しでも参考になれば幸いです。

どのようにして歯科矯正に踏み切ったのか(ここが一番重要)

まず、どのような動機で「歯科矯正」に踏み切ったのか?という部分から。

歯科矯正に踏み切る以前の私は、

・真横に生えた四本の親知らず(奥歯)の影響などで昔から歯並びが良くない

・20代前半にバイク事故をした影響があり右の口角が上がりづらい

こんな具合に口周りでの悩みがついてまわる人生を送っていました。

しかし、歯科矯正はそれなりに費用もかかる(と聞いていた)、なんかんだで今の状態でも楽しく生きてこれたのでこのままでもいいかなあと正直思っていたのです。

そんな時、偶然にも妻の紹介で良い歯医者さんに出会うことができまして、これを端にして歯科矯正に踏み切ることにしました。

しかし、初診にかかったのが2022年6月で、その際に治療には100万円以上かかると言われちょっと慄き、治療を開始するまでの10月まで約4ヶ月ほど動けなかったのも事実としてあります。

この間の自分の背中を強く押してくれたのはとあるweb記事でした。

大ベストセラー本「頭のいい人が話す前に考えていること」の本で知られるBooks&Appsの安達裕哉さんが書かれた「45歳のいま振り返って、有意義だったと感じるお金の使い方」という記事です。

この記事を初めて読んだ時の自分は、36歳だったため、45歳が結構現実味を帯びてきたところだったのと、記事の中に「なるほど、そういう考え方もあるのか!」という納得感のある発見があったのが個人的には大きかったと思います。

該当箇所を引用してご紹介します。

歯並びが良いことで、得られるメリットは数多いです。

一般的には審美的つまり見た目をメリットとする人が多いのでしょうが、個人的には矯正の目的はそこにはありませんでした。

実は、歯科矯正の真の目的は、歯を磨きやすくすることだったのです。

歯を丁寧に磨くためには、歯並びが良くなくてはならないからです。

歯並びが良くなり、丁寧に歯磨きができるようになれば、歯は年をとっても残る。

歯科矯正は、歯の保存性をあげるために必要な行為と割り切ってやるのです。

結果的に、多少値は張りますが、歯科矯正は、長期的な人生のQOLを大きく上げます。

歯の本数が多い人は、健康寿命も長いとの統計もありますから、「QOL」にダイレクトに響く、絶対に必要な投資と言っても過言ではないと思います。

さて、いかがでしょうか?

私にとって特に大きな発見となったのは「歯科矯正は、歯の保存性をあげるために必要な行為と割り切ってやる」といった考え方。

この記事に出会う前までは、よく言われる「見た目」のメリットのことしか知識がなく頭にありませんでした。

しかし、記事によれば見た目という部分のメリットがあることは当然ながら、

- 歯列が良くなれば歯磨きがしやすくなる

- 丁寧に歯磨きができるようになれば年をとっても歯は残る

- 年をとっても歯の本数が多い人は健康寿命も長い

- ゆえに、歯の保存性を高めることはQOLにダイレクトに効く

といった「歯を残すこと」の、人生全体で見た場合のメリットがあまりにデカすぎることを知ったのです。

「100万円以上治療にはかかるけど、これはもう取り組む以外に選択肢はないな・・・」

自分でも幾つかの研究結果を調べてみましたら、歯の本数が多い人は健康寿命も長いは真のようで、信じるに値するものとなりました。

参照:自分の歯が多く保たれている高齢者は健康寿命長く、要介護日数短い

こうして、本記事のタイトルにもした通り、「歯科矯正は、歯の保存性をあげるために必要な行為と割り切ってやる」という強力なコンセプトを私は携えたわけです。

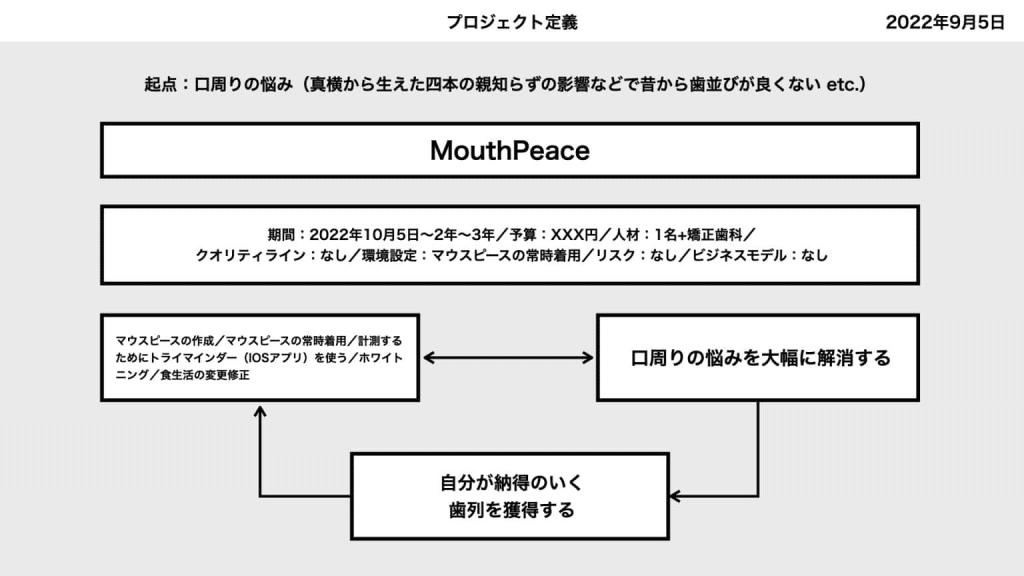

その後、この歯科矯正を中長期で取り組む「プロジェクト」として捉え、普段の仕事と同じような感覚で取り組むことにしました。

本格的な治療に入る前の9月に作ったプロジェクトデザインシートがこちらです。

参照:やりたいと思ったことをやる時に採用している「プロジェクトデザイン思考」についての話。

この当時考えた、「MouthPeace」というプロジェクトの名前は今になってもとても気に入っていまして、この名前があったから楽しく取り組めたというのは間違いなくあると思っています。

「名前をつける」ことの重要性の実感値を、プロジェクトを進めながら再び積み重ねていました。

実際の治療

実際の治療は、マウスピースによる治療からスタートし、ある程度歯がマウスピースによって動いてきたところで「下の親知らずを2本抜く」という個人的には最大の山場を迎えました。

1本目の抜歯は2023年3月7日のことでした。

私の下の親知らずは右も左も

・しっかり横に倒れている

・歯茎に隠れてしまっている

・神経にかかっている

などの特徴があり、かかっている矯正歯科はもちろん、よくある街の歯医者さんでは手がつけられないと言われ、口腔外科のある病院を紹介してもらいました。

初診の日、「恐らく抜くための計画を先生と相談するのだろうな?」という心づもりで訪ねたところ、「30分くらいで終わりますから今日1本抜いちゃいますか?」と初手で先生から言われたときは本当に衝撃を受けました。

しかも、その先生は見た感じとても(失礼ながら経験の浅そうな)若々しい女性。

あまりに急な話だったので「ちょっとしばらく考えてもいいですか?」と私が言うと、「うちの病院、結構待ち時間だ長いので時間が取れた時にやってしまうのがオススメではあるんですよね」と判断に迫られまして、先生の提案に迷いながらも数分後に抜歯を決意。

その後のことはあんまり思い出したくないのですが、先生は麻酔を施し右下の親知らずを手際よく抜いてくれました。

しかし、、麻酔はしましたがめちゃくちゃ痛かったですし、血も沢山出て最悪な気分になったのを今でもよく覚えています….

術後、その日は仕事にも何にも集中できないくらい痛みと違和感に悩まされ、1週間後にはだいぶ回復しましたが、3週間くらいは若干の違和感と痛みが残っている感じでした。

そして、それから約1ヶ月後の2025年4月4日に左下の親知らずを抜くことになります。

左下を抜いてくれたのは、見た目ベテラン感の漂う別の先生(男性)でした。

比較して申し訳ないのですが、前述の女性の先生の時のような激痛はなく、あっという間の体験でした。

2回目よりも1回目の方が印象のバイアスがかかっているとは思いつつも、2回目の方が明らかに上手だったと思います。

矯正歯科の先生の判断で、上の親知らずは抜かなくて良いことになったため親知らずの抜歯は2本で終了。

なんとか事なきを得ました。

マウスピースを着用していた期間は「2022年10月5日〜2023年12月9日」までで、途中から噛み合わせをコントロールするための治具も付いたりしました。

約1年強の間、マウスピースを使いながら歯を適正なポジションへと移動させた後は、「リテーナー」を使った治療へ移行。

リテーナーとは動いた歯が移動しないように固定をしていくための治具です。

1日の間に7時間〜8時間くらいつけるように指示され、寝ている間プラスアルファの時間でつけるようにしていました。

治療期間はだいたい月に1回くらいのペースで通院していたと思います。

このようにして、冒頭の2025年4月11日に最終診療を終え、晴れて治療完了。

日数にすると、約2年2ヶ月でした。

歯科矯正によって起きた様々なポジティブな変化

①自分が納得のいく歯列を獲得することができた

これが今回のプロジェクトの成功条件、つまりプロジェクトオーナーである自分の期待値でもあったわけですが、ここは大きくクリアできたと思います。

先生から最初「いい感じになると思いますよ」と言われた時は、「本当に?」と実は半信半疑でした。

が、実際にやってみて分かりました。

自分の歯って結構動くんですね(笑)

②歯磨きがめちゃくちゃし易くなった

①を得たかったのは「歯の保存性」を高めるためであり、そのためには歯磨きなどの日常的なメンテナンス、習慣が大事になってくるのですが、とにかく歯磨きがめちゃくちゃし易くなりました。

ビフォーとは違い、あらゆる箇所をしっかり磨くことができています。

③歯磨きのクオリティが格段に上がった

また、歯磨きのクオリティが格段に上がりました。

治療期間中、矯正歯科の先生から歯磨きの指導を何度かいただきまして、その都度「磨き足りていない箇所」「磨き足りていない理由」「その解決策」などを教えて頂きました。

それに則り、歯を磨くようになった結果、歯茎の状態など咥内環境が以前と比べてとてもよくなったように思います。

科学的な因果関係は不明ですが、現在のよく寝れている睡眠にも影響出てそうです。

④フロスをするようになり、フロスが習慣化した

フロスをするようになったのも大きな出来事です。

歯磨き指導の中で、歯と歯の間の汚れをしっかり取ることの重要性も知りました。

ちょっと話は逸れますが、アーユルヴェーダでは、胃のなかの未消化物(アーマと呼ばれる毒素)は、寝ている間に身体の外に排出される、または排出の準備が整う とされています。

未消化物が残っているとそれがニキビや肌荒れの原因になるという考え方です。

この治療期間を経て、歯においてもこれは全く同じなのだろうなというアナロジーを得ました。

歯と歯の間の汚れや、歯磨きが行き届かずに残っている汚れ(未消化物)が、寝ている間に歯茎に取り込まれて、歯茎そのものや口内環境にダメージを蓄積するというものです。

歯の保存性というのは、歯そのものだけでなく、歯茎や口内環境をトータルでケアしていくことの必要性を強く実感しました。

話を戻すと、ゆえにフロスをしっかりするようになったわけです。

やるようになって分かったことは、歯の間の汚れって1日で結構が溜まるんですよね。(食事をしているのだから当然ですけど)

そして、歯磨きだけでは全く除去できない…

この自覚を得ることができたことも大変良かったなと思います。

⑤顔が痩せた

歯が動いたことで骨格が変わったのか、顔が痩せました。

シュッとしました。

ビフォーアフターの写真で見てもその変化は歴然としていて、周囲からも「ちょっと痩せた?」なんて時々言われます。

この変化は思いもよらないことでしたが嬉しい点です。

⑥噛み合わせが整った

噛み合わせについてもだいぶ整ったと思います。

矯正する前までも(自分勝手に)噛み合わせは特に問題はないと思っていたのですが、今回治療をしてみて問題があることがよく分かりました。

私も初めて知ったのですが、噛み合わせが悪いと「虫歯や歯周病などの病気になりやすい」「歯ぎしり・食いしばりがある」「頭痛が起こりやすい・肩こりがひどい」「気鬱・だるい・疲労感が抜けない」などの問題が生じることがあるようです。

これまでの不調の幾らかは、もしかしたら噛み合わせも影響していたのでは?

この治療を通して矯正歯科の先生にも「VERYGOOD」をいただける噛み合わせになったようなので良かったなと思います。

まとめとして

ここで定期治療としては一旦終わりを迎えましたが、まだリテーナーは装着して欲しいと言われていますし、経過観察の必要性はあります。

今後は半年〜1年スパンくらいで通院する予定です。

その際にクリーニングをしてもらったりもあると思います。

自分でやる日常の手入れと歯医者さんにしてもらうクリーニングはやっぱり違いますからね….

今回の治療を通して、私が手に入れたのは「歯の保存性を高めるための土台」だと思っています。

歯磨きがしやすい歯列、歯磨きの仕方、口内環境のケアなど。

そして、最終的にどれだけ歯を残すことができるかは、ここからの自分の習慣次第にかかっているという理解です。

「歯が残っていることによってQOLが上がるかどうか」の答え合わせはまだ随分と先なのですが、自分を実験台に鋭意取り組んでいきたい。

外見だけの変形を指す「トランスフォーム」という言葉がありますが、今回は外見はもちろん、生活習慣やマインドも全体的に変形したということで「メタモルフォーゼ」と呼ぶ方が適切な気がしています。

今回書いておきたかったことは以上になります。

何かの参考になれば幸いです。

UnsplashのSuperkitinaが撮影した写真

【著者プロフィール】

著者:田中 新吾

白湯を習慣にすることで胃腸のケアに意識が強く向かうようになり、今度は歯科矯正を通じて口内環境のケアに意識が強く向くようになりました。引き続きボディマネジメントは趣味の一つとして取り組んでいきたいと思います。

ハグルマニ代表。お客様のプロジェクトの推進や伴走が主な仕事 / 好きな営みは「広げる、まとめる、名前をつける、深める、耕す、続ける、実体験する、対話する、一緒にやる」/ 栢の木まつり実行委員会

●lit.link 田中新吾

コメントを残す