現時点での「コンテンツを発信する際の自分なりの指針」を簡単にまとめておく。

昨年、PKM(パーソナルナレッジマネジメント)という考え方を知り、少しづつではあるのですが取り組むようになりました。

「インプットしたものの管理」には課題を感じていたため、PKMについて知ることができて本当によかったです。

この記事では、PKMへの取り組みをふまえた、現時点での「コンテンツを発信する際の自分なりの方針」を簡単にまとめておきたいと思います。

まず、PKMに取り組む上で、主として私が使用しているのは以下の2つのツールになります。

・インプットしたもの(Webや書籍)、考え事、思いつきなど => Obsidian

・(スクショを含む)画像 => Eagle

そして、この二つのツールにストックされたモノを少しづつ耕しながら、「コンテンツの制作」に取り組んでいる感じです。

コンテンツとはざっくり「自分以外の誰かに届く状態になったもの」としており、私の場合それは、ブログ、note、X、Podcastなどの形をしています。

コンテンツ制作の下書き・原稿は「Obsidian」に溜まっていく形です。

また、現時点で、PKMを適用させている範囲は「クライアントワークは除く」としており、基本的に「自分だけで制作が可能なコンテンツのみ」としています。

本当は分けることなくシームレスに行きたいのですが、今はまだ手探りな状況なのでクライアントワークは除いています。

そして、以下の二つが「コンテンツを発信する際の自分なりの方針」です。

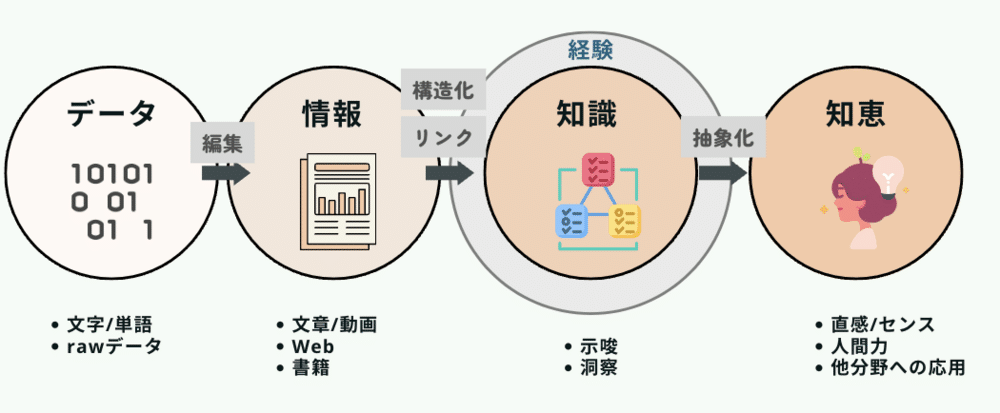

1)DIKWモデルにおける知識と知恵にフォーカス

DIKWとは「データ(Data)、情報(Information)、知識(Knowledge)、知恵(Wisdom)」の頭文字をとった略称のこと。

これは、データは、情報、知識、知恵と知的財産の階層を昇華させることで、より価値を高めることにつながる、という考え方です。

DIKWモデルを別の視点から整理した、ネイサン・シェドロフ(理解の段階)のモデル的な以下の図がわかりやすく大変参考にしています。

https://scrapbox.io/evergreens/PKM

データの段階でも、情報の段階でもコンテンツにはなります。

しかし、コンテンツとしての価値が高いのはデータや情報の階層ではなく、知識や知恵の階層になったものです。

知識というコンテンツは、自分らしい経験が混ざっており、示唆、洞察が得られるもの。

知恵というコンテンツは、そこから直感、センス、人間力を得ることができたり、他分野への応用が効くようになったもの。

以上をふまえ、コンテンツを発信する上では、データや情報を発信するのではなく、知識以上のフェーズのものをコンテンツとして発信したいという考えです。

例えば、以下の投稿は「知識」に該当するものだと思っています。

仕事の期限というと一般的には、自分を苦しめるイメージが強いかもしれないですが、期限があるからこそ発揮される力も実際にはあるわけです。

— 田中 新吾 (@tanashin115) August 30, 2024

だから「期限は自分を助けてくれる」というイメージを持つのは大事じゃないかと思っている派です。期限も使いよう。

2)具体的を追求する

昨年Xを見ていた時に「本当そうだよなあ」と共感の嵐が巻き起こった投稿がありました。

その投稿はこちらです。

具体的であればあるほど、情報コンテンツの価値は高い。

— Hitomi@コンテンツマーケ (@contentsmarke_h) October 12, 2024

・理論だけ

・成功事例解説あり

・実演ありの実例解説あり

下にいけばいくほど価値は高くなる。

結局のところ、自分が第一線で実践して結果出して、それをどんどんコンテンツにしていけば間違いない。

それでリストが増えてきたら今度は、…

大事なので復唱しますと、

コンテンツの価値として高いのは、

理論だけよりも

成功事例解説ありよりも

実演ありの実例解説あり

の方が価値は高い。

という話。

まとめると「具体的であればあるほど価値が高い」ということです。

これまでの自分の経験的にも、漠然としたものや、曖昧としたものや、抽象的なものには人は鋭く反応しないというのがありまして、この投稿には本当に共感の嵐でした。

最近書いた以下の記事に結構反響があったのは「タスクシュートのモードの使い方」が具体的に記載されていたからだと思います。

https://note.com/shingotanaka/n/nd78cba4e8dac

今でもよく読まれている以下の記事も具体的だからでしょう。

抽象的なことも当然必要ですが、コンテンツ制作においてはどこまで具体的なことを伝えることができるかがめちゃくちゃ重要。

「抽象的なことを言う」のは生成AIの超得意分野でもあるので、今後はより一層「具体的なことを言えるか?」が人間の役割、人間のできることになってくると思っています。

ちなみにこれは「AIは人間の仕事を奪うと考えるのではなく、人間にしかできない役割や仕事を炙りだしてくれる」的な考え方でもあると思っており、こういう風に考えた方がいい感じにAIとも共存ができそうです。

今回書いておきたかったことは以上です。

【著者プロフィール】

著者:田中 新吾

PKMを土台にしたコンテンツ制作には引き続き時間を投下していけたらと思ってます。

ハグルマニ代表。お客様(法人・個人)のプロジェクトの推進支援と伴走支援がメインの仕事 / 命名創研、タスクシュート認定トレーナー、栢の木まつり実行委員会、ProjectSAU、RANGER管理人としても活動中 / 「あらゆる課題や悩みを楽しみながら、試行錯誤し、工夫やアイデアを重ねて解決にあたる」がモットー。

●X(旧Twitter)田中新吾

●note 田中新吾

コメントを残す