「必要最低限にしか知り合わないコミュニケーション」に慣れきってしまっているからこそ、価値があると思うこと。

一般的に、顔、名前、人柄などを知っている人を「知り合い」や「知人」と呼んだりするが、実を言うと私はこの言葉に「違和感を覚える」ことが多い。

「僕の知り合いがさ〜」

「あ、その人私も知り合いです」

なんてコミュニケーションは日常茶飯事もいいところで、なんの疑いもなく当たり前のように使われている。

ところが、私に関していえば、

「その言ってる知り合いってどのくらい知り合っている人なんだろうか」

「まさか、一度あってつながっているだけの人のことを指して言ったりはしていないよな?」

こんなことを時々思ってしまうのだ。

こう言うと面倒なヤツ、余計なことを考えるヤツと思われるかもしれないが、思ってしまうのだから仕方がない。

でもだからこそ、私は軽々しく「知り合い」や「知人」という言葉を用いないように気をつけている。

「知り合いの、、、あ、一度しか会ったことがない○○さんなのですが、、」

「○○さんはまだ2〜3回しか会ったことがないので、知り合いと呼んでいいのかわからないのですが、、、」

といった具合である。

*

相手の好きなところを100個書いてプレゼントする「present book 好きなところ100」は人気の贈り物の一つだ。

[itemlink post_id=”7422″]

Amazonのレビューを見るとその品質の高さを窺い知ることができる。

それじゃあ自分でもやってみようとすると痛感するのだが、「100」個出すのが相当しんどい。

それなりに付き合いの長い人であってさえもである。

正直言うと「10」でさえしんどい人がゴロゴロといる。

要するに、私は付き合いのある人のことをほとんど「知らない」のだ。

「相手を知る」ということにおいては当然「好きなところ」だけではない。

そう考えると「まったく知らない」と自覚してもし過ぎていることはないだろう。

自分がこうだからといって一般化するのはいささか乱暴な思考ではあるが、思うに、大半の人が同じような状況にあるのではないだろうか。

したがって、普段何気なく使っている「知り合い」は、「知り合っていない」人の方が「圧倒的多数を占める」と認識した方がより現実に近いのではないか、と私は思うのだ。

現代人は「必要最低限にしか知り合わないコミュニケーション」に慣れきっている

で、今までもっていたこの感覚を明瞭に言語化している本に最近出会った。

読んだ瞬間「これだ」と思った。

その本は、「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて」というもので、著者はブロガーで精神科医のしろくま先生である。

[itemlink post_id=”7421″]

しろくま先生曰く、「現代人は必要最低限にしか知り合わないコミュニケーションに慣れきっている」のだという。

この表現に私はひどく合点がいった。

一体どういうことか?

該当箇所を引用しながら書いていこう。

昔の人々は、良くも悪くもお互いを知りすぎる状況でコミュニケーションをやってのけていた。

話したくもないことも話さなければいけなかったし、見たくないものを見たり、見られたくないものを見られたりすることも日常茶飯事だった。

ところが現代では、共有される時間・空間・媒介物を選択可能な状況のなかでコミュニケーションが行われ、選択していないコミュニケーションを強いられることがない。

コンテンツを媒介としたコミュニケーションは、お互いについて余計な情報を交わさずに媒介物についてだけ話せる。

見たいものだけを見たり、見られたくないものを隠したりすることも可能だ。

(中略)

こうしたコミュニケーションの選択性はオタクや新人類に限った話ではなく、今となっては大半の日本人に当てはまるものだ。

職場では仕事の話題、学習塾では勉強の話題、趣味の集まりではその趣味の話題といった具合に、場面や相手ごとに私たちは自由に話題を選び、見たいものだけを見て、見せたい自分だけを見せている。

昭和の時代の”飲みニケーション”や”社員旅行”のような、選択性の乏しいコミュニケーションは今日の習慣にそぐわない。

売買や商取引も同様である。

地域共同体での買い物とは異なり、世間話をしなくても構わないし、義理のために買う必要も、付き合いのために値引く必要もない。

資本主義と社会契約のロジックが徹底しているおかげもあって、私たちは金銭を媒介物として、効率的に売買をやってのける。

著者はこのような状況を、現代人は「必要最低限にしか知り合わないコミュニケーションに慣れきっている」と洞察している。

家と地域共同体の垣根が低く、個人のプライバシーも希薄だった頃のコミュニケーションは、密度が高く、選択余地がなかった。

「人類史」で考えれば、このようなコミュニケーションに選択余地がなかった期間の方が圧倒的に長い。

ところが、ここ数十年の間で、地域共同体は消えていき、家庭内のそれぞれがプライベートな時間や空間を獲得するようになり、

コミュニケーションの密度は下がり、街でもSNSでもコミュニケーションしたい相手と、コミュニケーションしたい話題を交わすようになった。

つまり、コミュニケーションが「選択可能なもの」になったのだ。

その結果、コンビニやスーパーで買い物をする際に、私たちは店員の趣味や悩みは当然知らず、むしろ詮索するのは失礼だとみなすようになった。

ご近所同士もまた然りである。

何かコミュニケーションの媒介物となる話題がない限りはご近所同士はお互いについて何も知らず、知ろうとしない。

そして、お互いのことを知り合わないままに通勤電車で隣り合わせになり、金銭やコンテンツを媒介物としてコミュニケーションをとっている。

私たち現代人はこのような感じで、お互いのことをほとんど知らないまま、平気な顔をして過ごしているのだ。

これが当たり前のように成立している背景には「世界有数のセキュリティ」や「現代人の社会通念」などがあると著者は挙げているが、

はじめに申した通り、私がこの記事で焦点を当てたいのは「現代人は必要最低限にしか知り合わないコミュニケーションに慣れきっている」という点だ。

「必要最低限にしか知り合わないコミュニケーションに慣れきっている」から問題が起きる

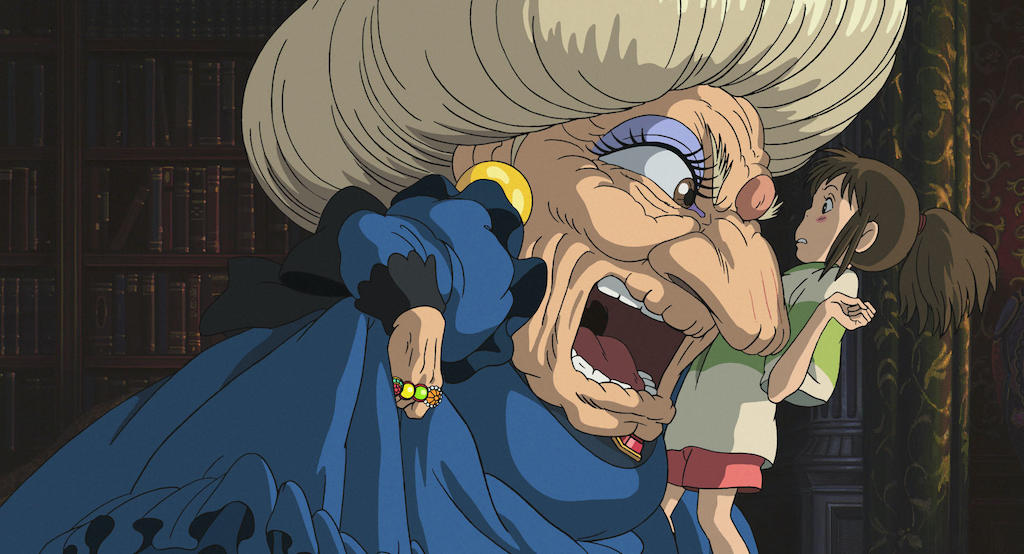

最近「週刊FLASH」のある記者がスタジオジブリの宮崎駿監督を直撃取材した記事が話題になっていた。

宮崎駿、『鬼滅の刃』大ヒットは「僕には関係ないこと」複雑な胸中を明かした

この記事を読んだ私の感想は、「これは史上最大の糞記事だ」であった。

記事の中には、

「複雑な胸中を明かした」

「語気を強めて答えた」

「闘志を感じさせる」

などと書いてあるが「興味がない」と言っている宮崎監督の心情をよくぞまあここまで書けるものかと心の底から驚いた。

思うに、複雑な胸中も、語気を強めた答えも、闘志を感じたのも、すべてネタにして記事を書きたいが為に近寄ってきた「失礼な記者」に対するものだ。

このようなクソ記事が生まれてしまうのも、「必要最低限にしか知り合わないコミュニケーションに慣れきっている」からなのだろう。

慣れきっていなければこんなひどい記事を書けるわけもなく、世の中に出せるはずもない。

完全に感覚が麻痺している。

この記者本人というよりも、必要最低限にしか知り合わないコミュニケーション環境がそうさせていると私は思う。

他にもある。

最近話題になっていた下の二つの記事にしても、

「必要最低限にしか知り合わないコミュニケーションに慣れきっている」ことが問題の根底にあると考えると、起きて当たり前のものとして見えてくる。

主語が大きいことを問題視する人は推論能力にハンディキャップを抱えている可能性があるのでは?

はっきり言って、しっかり知り合わないうちに生まれる考えというのは、ほとんどが相手に対しての「間違った思い込み」だ。

お互いに前提が間違っているのだとすれば、あらぬ方向にコミュニケーションが向かってしまうのも必然である。

「必要最低限にしか知り合わないコミュニケーションに慣れきっている」とは、

つまり「相手のことをしっかり知ろうとしないコミュニケーションに慣れきっている」ということであり、

これはなかなかに根深い問題ではないだろうか。

相手を必死になって知ろうとすれば「コミュ障」は、この世の中から撲滅できる

思うに、誰かに対して「この人はコミュ障なのかな?」と感じるのも、「必要最低限にしか知り合わないコミュニケーションに慣れきっている」ことによる。

今の時代は、「わかりやすさ」と「短時間で伝える」ということを評価基準としてコミュニケーション能力を捉えるという社会通念があり、決められた時間内にわかりやすく伝えられない人はほぼ自動的に「コミュ障」と見なされてしまう。

「わかりやすさ」と「短時間で伝える」というコミュニケーションの評価基準は、「必要最低限」の極地と言えるだろう。

つまり、コミュニケーション能力を社会全体で正しく定義できておらず、個人の勝手な思い込みと杓子定規的な考えによって「コミュ障」は生まれてしまっているのだ。

爆笑問題の太田光さんと、京都大学総長で霊長類学研究の第一人者、山極寿一さんの対談本の中には、コミュニケーション能力は「表現力」をよりも「周囲の理解」の方が重要だと書いてある。

コミュ力は、表現力より周囲の理解

太田 だからコミュニケーションにおいて重要なのは、表現力があるかどうかではなくて、自分の言葉に耳を傾けてくれる人、自分に興味を持ってくれる人をどれだけ持っているかじゃないかと思うんです。

コミュニケーション能力というのは、決して表現力だけの問題じゃない。

ピカソがシュルレアリスムの絵を初めて描いたとき、当然誰も理解できなかったわけだけど、それでも周りが必死で理解しようとした。そんな人をどれだけ持っているかもコミュニケーション能力の一つだと思うんです。

[itemlink post_id=”7420″]

これは直感的にも納得がいった。

つまり、「コミュ障」は、意思を発する人だけの問題ではなく、その周りにいる人も、その人の意図を汲み取れないという点で「コミュ障」と言える、ということだ。

したがって、話すのが下手でも、言葉だけじゃなく、表情とかを手掛かりにしながら知ろうとする人が近くにいれば、その人はコミュ障ではない。

「赤ちゃん」はその典型だ。

赤ちゃんはしゃべることができないが、それでも周囲の人間が必死になって知ろうとすることで、コミュニケーションをしようとする。

だから赤ちゃんはコミュ障ではない。

おそらく、「必要最低限にしか知り合わないコミュニケーションに慣れきっている」と、こうした「コミュニケーション能力の本質」にも気づくことができなくなってしまう。

思うに、コミュニケーションの当事者同士が、相手を必死になって知ろうとすれば「コミュ障」という現象は、この世の中からきっと撲滅できるはずである。

「必要最低限にしか知り合わないコミュニケーション」に慣れきってしまっているからこそ、価値があると思うこと

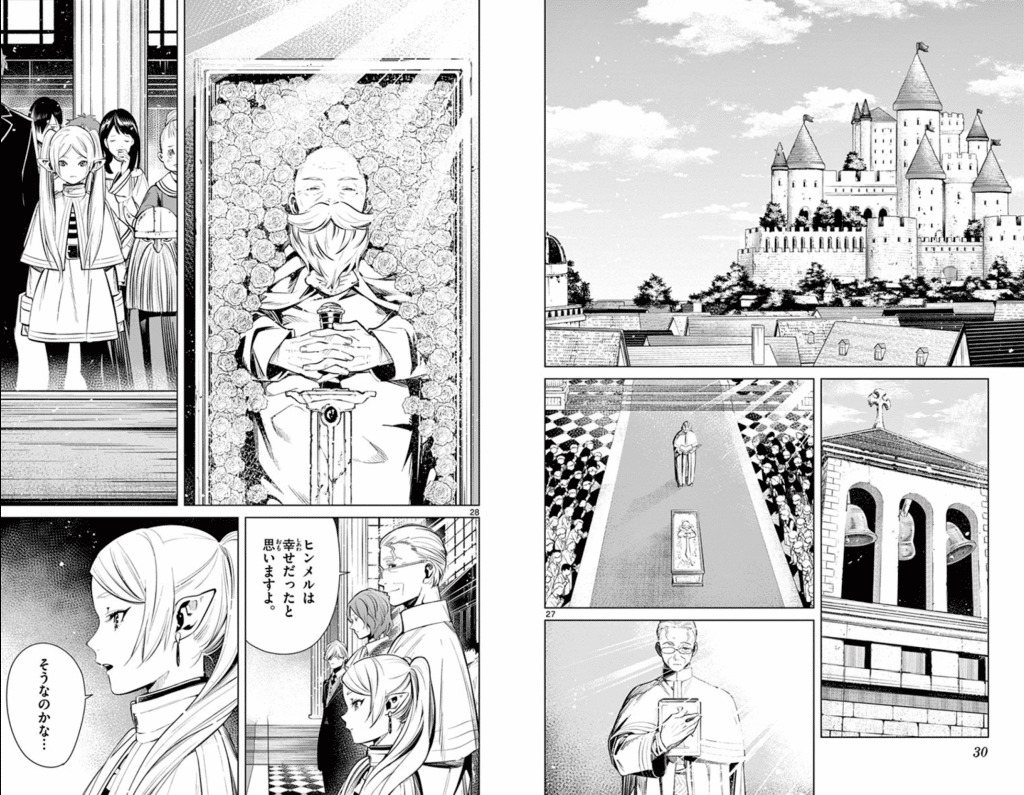

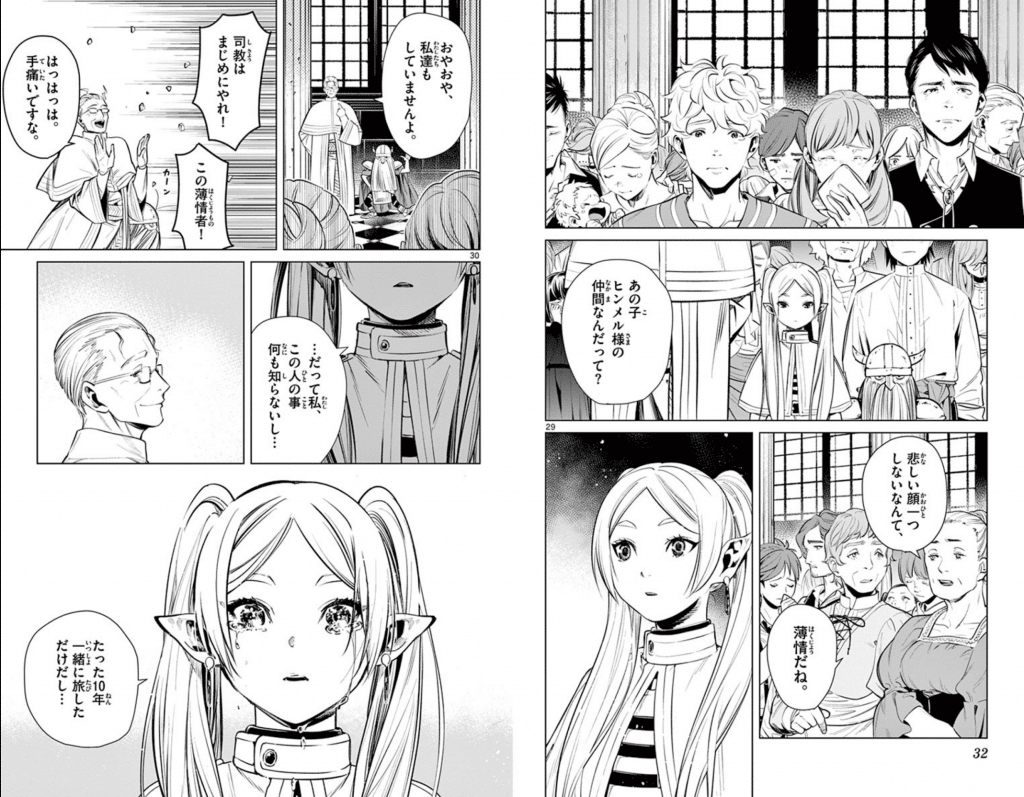

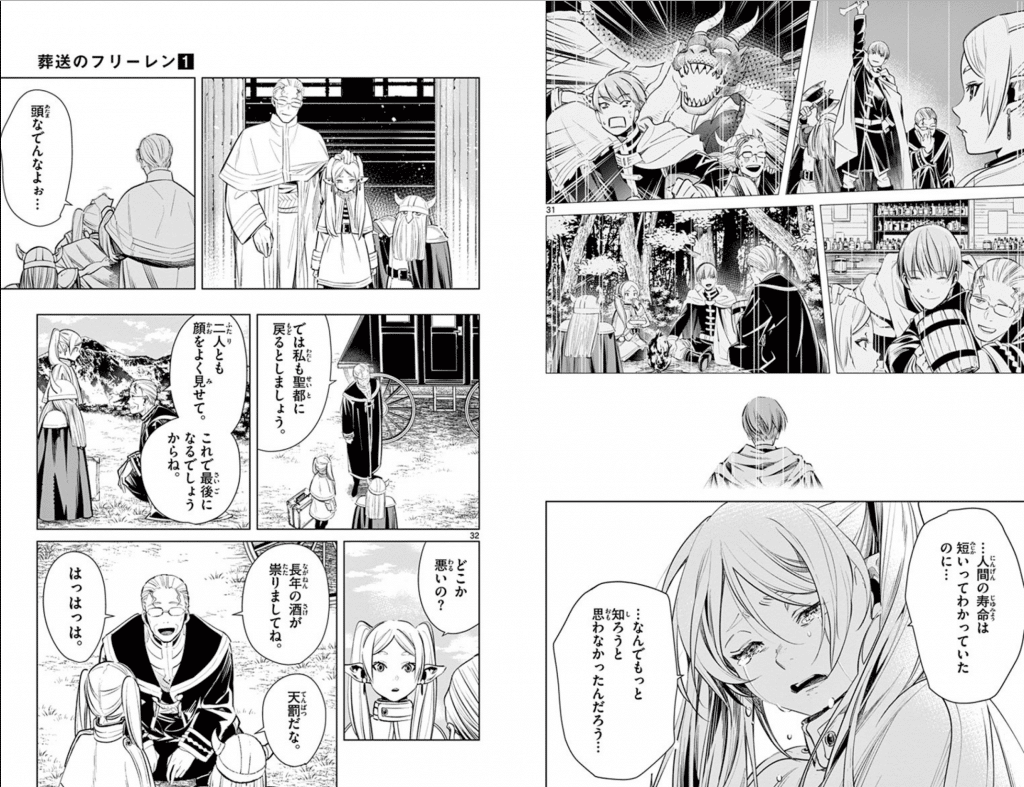

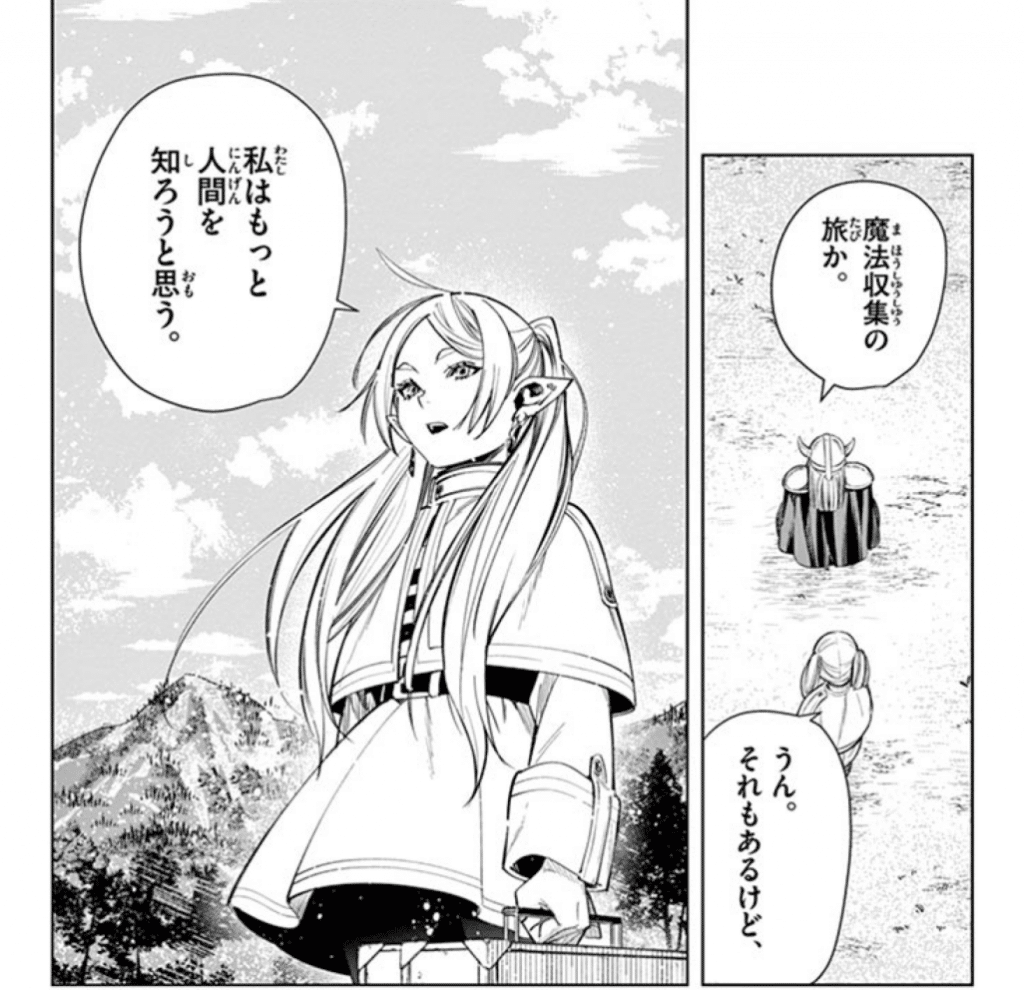

今人気の「葬送のフリーレン」という漫画の中にとても滲みるところがあった。

[itemlink post_id=”7419″]

「葬送のフリーレン」は、一言でいえば魔法系ファンタジー漫画であるのだが、じんわりと心に滲みる部分が多く、例に漏れず私もウルトラハマった。

魔王を倒し、4人の冒険者が王都に凱旋するところからこの漫画ははじまる。

勇者ヒンメル、僧侶ハイター、ドワーフの戦士アイゼン、そしてエルフの魔法使いのフリーレン。

魔王を倒して平和な時代をもたらした4人の冒険者は、50年に一度の流星群を見た後、再会を誓って別れる。

で、いきなり50年という時間が経ち、ここから物語はタイトルどおりに「フリーレン」の視点になる。

「ダンジョン飯」や「ゴブリンスレイヤー」でも「エルフは長命種」であるように、この漫画においてもそうで、50年はフリーレンにとってはほんのひと時のことでしかない。

だから、見た目は少女のように見えるのだが、実際のフリーレンは1000年以上の時間を過ごしている(?)

ところが、人間であるヒンメルやハイターにとっては50年はとても長い時間であって、再開した時にはイケメンだった勇者ヒンメルも既に老いぼれており、寿命で亡くなってしまうのだ。

そして、ここからフリーレンの新たな旅がはじまる。

「私はもっと人間を知ろうと思う。」

「必要最低限にしか知り合わないコミュニケーション」に慣れきってしまっているからこそ、フリーレンの発したこの言葉に、遥かに大きな価値を私は感じている。

「私はもっと相手のことを知ろうと思う。」

Photo by Colman Byrne on Unsplash

【著者プロフィール】

田中 新吾

この記事を書いている時、「葬送のフリーレン」が素晴らしい漫画だとは思っていましたがマンガ大賞に選ばれるとは思っていませんでした。本当におめでとうございます。これからも一ファンであり続けたいと思います。

プロジェクトデザイナーとして、中小企業、NPO、地域の事業者、クリエイターの方々が取り組まれるプロジェクトを支援しています。「誰もがプロジェクトに挑戦できる環境をつくる」がミッション。

●Twitter 田中新吾

●note 田中新吾

会員登録していただいた方に、毎週金曜日にメールマガジン(無料)をお届けしております。

ちょっとした気づきや最近の出来事など、メールマガジン限定のコンテンツもありますのでぜひご登録ください。

登録はコチラから。

幅を愉しむwebメディア「RANGER」に対するご意見やご感想、お仕事のご相談など、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。

最後まで読んでくださりありがとうございます。

これからもRANGERをどうぞご贔屓に。