本が、自分を飛行機よりも遠くに運んでくれるのは「読書サマリー」を作ったときだけ。

先日、こんな投稿をXで見かけました。

今日の書き散らし pic.twitter.com/FDXJAwxjbH

— 書きちらし (@kakichirashi) March 11, 2025

非常に良い言葉、名言だと思ったので即座にストックしたのですが、確かにそうだよなと思いつつ、遠くに運んでくれるのは突き詰めると「読書まとめ」を作った時だけだよな、という思いも同時に浮上してきました。

経験則ですが、「読書まとめ」を作っていない本が自分を遠くに運んでくれる感覚はありません。

本が遠くに自分を運んでくれるのは、本の中身が頭に入ってくるからであって、中身が入ってなければ遠くに行くことはありえないと思います。

本だけでなく人の話も同じでしょう。

ということで、今回は今現在の私が普段どのようなステップをふみ、本の内容を頭に入れるようにしているかについて簡単にまとめておきたいと思います。

*

今私がとっている読書の仕方は以下の(1)〜(7)の通りです。

(1)学びたいと思った知識が書いてありそうな本をkindleで購入する

(2)読みながら「面白かった部分」や「刺さった部分」に対してどんどんハイライト(黄色)を付けていく。

(3)obsidianにkindleのハイライトを取り込む。

(4)obsidianに取り込んだkindleのハイライトを眺めつつ、「やっぱりおもしろい」「やっぱり刺さる」と思ったところに対して、obsidian上でハイライト(黄色)を付けていく。(この時点でkindleのハイライトが選別されます)

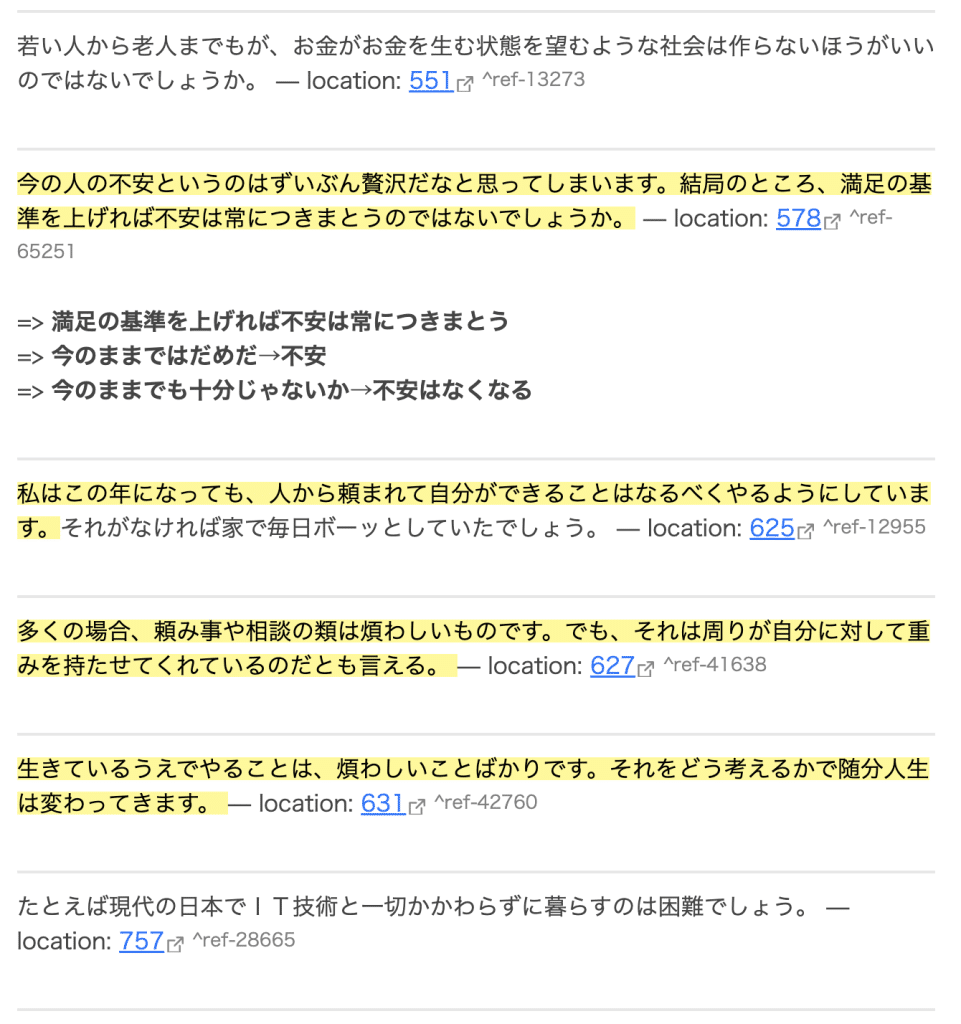

例)obsidianのkindleハイライトのページ

(5)obsidian上のハイライトを眺め、転記しながら、「読書サマリー」をobisidianの別のノートに作成する。

このノートを作成する際は「自分の経験」や「他のノート」と「リンクさせる」ことを強く意識しながら作成する。

そうすることで示唆や洞察を得ることができる。

(6)読書サマリーの内容をブログやポッドキャストなどのアウトプット場面で用いる

(7)作成した「読書サマリー」のノートは、「Excalidraw(手書き風ドローイングツール)」に変換をして、裏面には絵でサマリーを作成しておく。

例)Excalidrawで作った読書サマリーの一部

(7)のステップは努力目標であるのと、まだまだ絵の修行中であり、今の時点では必ずしもやるものではないがここまで取り組んだ本の方が頭の中に残るだけでなく、別の時に応用できる知識になる感覚を得ている。

以上です。

※obsidianを導入する以前は、Evernoteを使う形で読書サマリーの作成には長らく取り組んでいましたが、Kindleハイライトの処理が一つ大きな課題でobsidianがこの点を解決してくれました。

で、本の中身を頭に入れる上で重要となるのが(4)以降のステップです。

突き詰めると、(4)以降に至らない書籍は全然頭の中に入ってきません。

今日までさまざまな読書に取り組んできてこれは確信となりました。

(4)〜(7)のステップを踏んでいるときに初めて、「この知識は今の仕事のこの部分に活かせそうな気がする!」や「自分が考えていたことは、こういうことだったのか」と腑に落ちたり、アイデアがひらめいたりすることがあります。

最初にハイライトを付けながらざっくり読んでいる段階では、なんとなく理解できているつもりでも、その時点で「深く理解できたなあ」と感じる瞬間は正直言ってほとんどありません。

あとから振り返ると、実はあまり理解できていなかったことに気づくことの方が多いです。

理解の仕方は人それぞれ異なると思います。

しかし、少なくとも私にとっては、「自分の経験やその他の事柄とリンクさせながらまとめる」というプロセスを経ないと、真の理解にはたどり着けないみたいです。

*

冒頭の「本は飛行機よりも遠くに運んでくれる」は紛れもなく名言だと思います。

ただそれは繰り返しになりますが、私の経験則では本の中身が頭に入ってきた時のみ得られる状況です。

実は、kindleとobsidianを用いた(1)〜(7)までのステップがちゃんと確立されたのは2025年に入ってからのこと。

それまではこのようなステップをしっかり踏むという「質の読書」というよりも「量の読書」をしていたタイプでした。

だからこそ今強く質の読書の効果を感じているとところなのかもしれません。

質の読書を本格的にするようになったため、読む冊数は大きく減りました。

が、今の読書体験の方がとても豊かに感じています。

それは思うに、知識が真に蓄積されるようになってきたからなのかなと。

引き続き(4)〜(7)のステップに重きを置いて良質な読書体験を積み上げていきたい思いでいます。

今回の話が何かの参考になれば幸いです。

UnsplashのGary Lopaterが撮影した写真

【著者プロフィール】

著者:田中 新吾

結構前に書いた以下の記事も関連してきそうなのでリンクを貼っておきます。

「スローメディア」を支持する時間の経過と共に「自分のスローメディア化」が着々と進んでいる話。

ハグルマニ代表。お客様のビジネスやプロジェクトを推進する良き「歯車」になる。がミッション。命名総研、タスクシュート認定トレーナー、栢の木まつり実行委員会事務局長(https://kayanokimatsuri.com) 、RANGER管理人(https://ranger.blog)としても活動中。

●X(旧Twitter)田中新吾

●note 田中新吾

コメントを残す