計画どおりには進んでいない状況に対して「今のところ順調ですね」と言いたい件について。

少し前になるがXに以下のような投稿をした。

計画通りに進むことを順調(so far so good)と呼ぶのではなく、計画通りに進まないことを順調と呼びたい。

— 田中新吾|ハグルマニ (@tanashin115) May 9, 2024

本記事ではこの考え方についてもう少し思うところを補足しておきたいと思う。

*

言うまでもないが、私たちにとって「計画」という概念は当たり前すぎるくらい当たり前の概念だ。

たとえば、毎朝起きる時間や通勤ルートを決めておくことも一つの計画であるし、週末にどこへ行くかを友達と相談することも計画の一環だ。

また、学生時代に提出するレポートや試験勉強のスケジュールを立てるのも計画の一部。

仕事においても、プロジェクトの進行を管理するためにガントチャートやWBSを作成したり、チームでミーティングを行ってその進捗を確認したりすることは日常茶飯事ではないだろうか。

計画があることで無駄な時間を減らし効率よく目標を達成することが可能になる。

そして、計画を立てることで未来に対する見通しが立ち不安を軽減することができる。

計画は私たちの生活のあらゆる場面で重要な役割を果たす。

であるから計画を立てることは当然であるし計画を立てることは良いこと。

思うに、このような「当たり前」が現代人にはある。

そして、この立てた計画に対してその計画通りにちゃんと進んでいる状況に対して「今のところ順調ですね」という言葉を用いる。

私も以前まではそうだった。

ところが、今現在これとは異なる考え方をもっている。

今の私は、計画どおりには進んでいない状況に対して「今のところ順調ですね」と言いたいのだ。

*

この考え方を持つきっかけとなったエピソードをご紹介したい。

昨年秋の話である。

私が運営に携わっているコミュニティの企画で、北海道浦河町にある「べてるの家」というところに行く機会があった。

福祉・医療の分野にいる人であれば知っている人も多いかもしれない。

べてるの家は、1984年に過疎化の進む浦河町で「精神障がいという苦労を抱えた人たち」が「町のためにできることはないか?」という考えから生まれた地域活動拠点だ。

そこでは100名以上の精神障がいを抱えた方々が、町のためにできることに日々取り組んでいる。

例えば、浦河の特産品である日高昆布を使った商品製造と販売。

町内のイチゴ農家さんの会社と連携した、浦河の夏いちごのヘタ取り作業と加工品の販売。

藁を積み、土を塗る、人にも地球にも優しいストローベイルという建築方法で改修された町中カフェの運営。

べてるの活動の見学を希望する方々の受け入れとご案内。

などなど様々な活動が日々行われている。

そして現地に行くと本当に驚くのが、そのどれもが「精神障がいという苦労を抱えた方々」が主体となっている点である。

以下の記事にもこの訪問についての発見を書いているので興味が湧いたら読んでみていただきたい。

「人は名前を付けることで、新しい概念について向き合い、ちゃんと考察できるようになる」という確信がさらに強まった。

*

そんな「べてるの家」には幾つかの基本用語が存在する。

例えば、爆発。

これは自分自身との関係や人間関係にいきづまったりして、ストレスがたまった時に人や物に対して感情をぶつけてしまうことを指す。

例えば、バラバラまたはパピプペポ。

これは調子が悪い状態を表現した言葉。

または病気の自分や仲間のそのまんまの様子を指している。

他にも、「死ね「ばか」などの嫌な声をかけてくる幻聴に親しみをこめて「幻聴さん」と呼んでいたり、自分の行動に否定的な影響を与える認知や思考のことを「お客さん」と呼んでいたりするのだ。

べてるの家ではこれらの用語が当たり前のように使用されており、初めはその違いすぎるカルチャーに驚くのだが、共にする時間が経つにつれ、これらの用語が「精神障がいという苦労を抱えた方々」の支えになっていることが分かってくる。

そして、私にとって大きな発見となったのが「べてるの家」における「順調」の定義だった。

以下、いただいたパンフレットからの引用となる。

べてるのみんなは毎日生きているだけで病気もでるし、苦労もつきない。

しかしそれをそこから逃れるのではなく、その苦労をむしろ予測して予定通りその悩みや苦労に出会ったときに「それで順調!」と言う。

さて、いかがだろうか?

べてるの家では、悩みや苦労が日常茶飯事のように出ることから、それらを受け入れられるようになる言葉として「順調」という言葉をコミュニティ全体で共有し、用いているのだ。

この事実を知った時、私はこの考え方の魅力に気づきその場で強く採用したいと思った。

*

というのも、私はかれこれ10年以上の間、企業や自治体をお客様とした何らかのプロジェクトを動かす仕事をしてきているのだが、当初に立てた計画通りに進んだプロジェクトが経験的にほとんどないからである。

スケジュールは崩れる。

想定外のことは発生する。

そんなことが当たり前のように生じた。

私のマネジメント力の問題もあるのかもしれないがこれは隠しようのない事実だ。

そして、プロジェクトとはそういうものだと考えてきた。

また、だからこそプロジェクトが向かう目的地に辿り着いた時の喜びも大きなものになるのだろうと。

しかし、前述のべてるの家において「順調」という言葉の新たな定義を知り、これこそ私が求めていた「順調」だと思ったのだ。

要は、

スケジュールが崩れる。

想定外のことが発生する。

それでプロジェクトは「順調」だよね。

ということである。

このような共通認識がプロジェクトチーム内にある場合、崩れるスケジュール、発生する想定外への対応は当然ながら前提となる。

そして、それらの出来事に対応することが当たり前となり、その状況において、プロジェクトが順調に進んでいると感じられるようになるのだ。

思うに、この「順調」の定義は、プロジェクトの進捗に対する不安やストレスを軽減する効果もある。

チームメンバー全員が、計画通りに進まないことを前提にして動くことで、突然の変更や問題にも冷静に対処できるようになるためだ。

そして、計画に変更が生じたとしても、それをマイナスではなく、プロジェクトの一環として受け入れることもできる。

私自身、この新しい「順調」の定義を取り入れることで、プロジェクトの管理が以前よりも柔軟で効率的になったと感じているところだ。

特に、規模の大きなプロジェクトや複雑なタスクが絡む場合、この考え方は非常に有効に働く。

べてるの家のように、メンバー全員でこの「順調」の考え方を共有できるように働きかけていく。

目下、自分の意識はこのあたりにある。

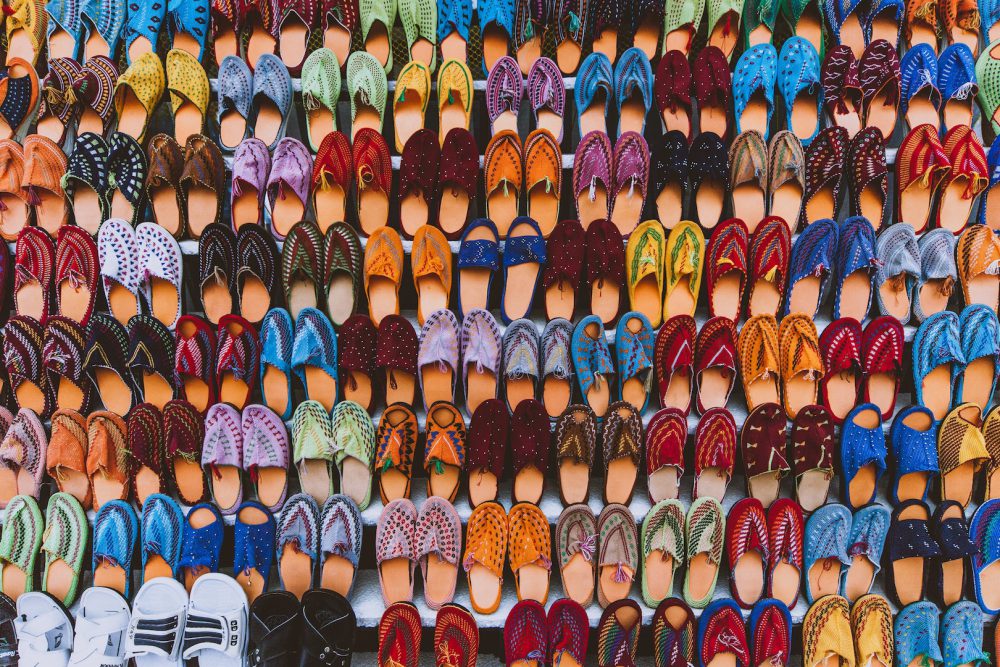

UnsplashのScott Blakeが撮影した写真

【著者プロフィールと一言】

著者:田中 新吾

プロジェクトデザイナー|プロジェクト推進支援のハグルマニ代表(https://hagurumani.jp)|タスクシュート(タスクと時間を同時に管理するメソッド)の認定トレーナー|WebメディアRANGERの管理人(https://ranger.blog)|座右の銘は積極的歯車。|ProjectSAU(@projectsau)オーナー。

●X(旧Twitter)田中新吾

●note 田中新吾

べてるの家は本当に素晴らしい場所なのでできれば再訪したいところです。

浦河という町も素晴らしかった。

会員登録していただいた方に、毎週金曜日にメールマガジン(無料)をお届けしております。

「今週のコラム」など「メールマガジン限定のコンテンツ」もありますのでぜひご登録ください。

▶︎過去のコラム例

・週に1回の長距離走ではなく、毎日短い距離を走ることにある利点

・昔の時間の使い方を再利用できる場合、時間の質を大きく変えることができる

・医師・中村哲先生の命日に思い返した「座右の銘」について

メールマガジンの登録はコチラから。

最後まで読んでくださりありがとうございます。

これからもRANGERをどうぞご贔屓に。

コメントを残す