「対話」は、なんとなく思ってきた通り、気軽に増やしたり減らしたりできるものではなかった。

巷ではどうも「対話」というものが「気軽に増やしたり減らしたりできるもの」のように捉えられているところがある。

「親子の対話を増やしましょう」

「職場内のコミュニケーションを円滑にするために、社員同士の対話を増やしましょう」

「これからも、国民の皆様との対話を重ねて参ります」

私はこういうフレーズを見聞きする度に違和感をもってきた。

「いや、そんなに対話って簡単に取り扱えるものじゃなくね????」という感じに。

要は、感覚的なものだが「対話というものは、気軽に増やしたり減らしたりできるようなものではない」とずーーーっと思ってきたのだ。

コミュニケーションの括りでは同じだが、ただ誰かと話し合う「会話」とは別物。

会話よりも対話は難易度が高い。

ざっくりとだがこんな風に思ってきた。

しかし、この感覚に確信は持てず、対話とはどんなものなのかを誰かに分かるように説明することもできないまま、今まできた。

だからこそ言葉として扱うことをできるだけ避けてきたのも事実。

説明できない言葉は使わない。

コミュニケーションの鉄則だ。

ところが。

つい最近になって読んだ一冊の本が、私が今までなんとなーく思ってきた「対話」について、納得の行く考えを提示してくれた。

それが「あなたの人生が変わる対話術」という本。

[itemlink post_id=”8502″]

著者は精神科医の泉谷閑示(いずみやかんじ)氏。

率直に言えば、この本は現時点で2021年のマイベストブックTOP5に入る。

私がなんとなーく感覚的に捉えていたことをここぞとばかりに言語化されていて、読みながら何度も頷き、非常に感心してしまったのだ。

この本によれば、

・対話を成立させるためにはクリアしなければならない条件がある。

・したがって、対話は気軽に増やしたり減らしたりできるものではない。

ということだった。

私が思ってきた通り「会話」と違って「対話」というのは、想像している以上に難しいものだったのだ。

「そんなに簡単に取り扱えるものではない」という考えも間違ってはいなかった。

*

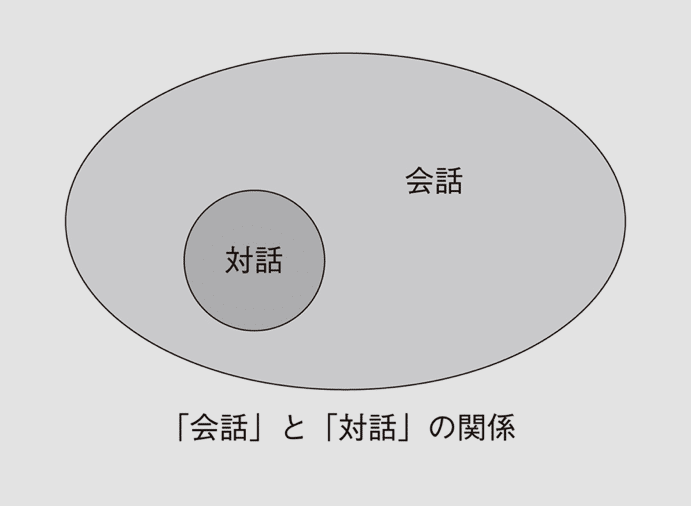

まず大前提として、対話は会話の一部であるということに異論のあるひとはいないだろう。

私もイメージどおりだった。

以前、コミュニケーションは毛繕いと同じで人間にとって気持ちが良くなるものという記事を書いた。

参照:仕事の飲み会における「くだらない会話」にも大きな価値があることが、ようやく分かった。

会話も対話もコミュニケーションであるため、双方にその気持ち良さがあると考えるのは自然なことだろう。

では、どんなハードルを超えた時に「会話」は「対話」になり得るのかという話である。

本の中にはそのハードルが挙げられていた。

これがまた何とも納得感のある内容というか、私に関してはとにかく頷きまくりだったのだ。

というわけで、

1.相手を「他者(=よくわからない未知の存在)」であると認識する必要がある

2.「他者(=よくわからない未知の存在)」を知ろうとする必要がある

3.お互いが「変化する」ことを目標とする必要がある

4.上下の意識を持たない必要がある

精神科医が語る、対話を成立させるために乗り越えなければいけない4つのハードルを紹介していきたい。

相手を「他者(=よくわからない未知の存在)」であると認識する必要がある

まず、これが一つ目のハードルである。

「え、そんなこと??」と思った人もいるかもしれない。

だが実は、私たちは相手のことを自分とは違った世界や価値観を持っている「他者(=よくわからない未知の存在)」として見るのが -民族的に- 得意ではない。

日本は、島国という地理的条件もあって、奇跡的に長い間、他国や異民族の侵略や言語的弾圧から免れてきたという特異な歴史があります。

それは、平和に暮らしやすかったという点ではとても幸運なことだったわけですが、一方、基本的に同じような考え方や感じ方をする人間たちによって「ムラ的共同体」が形成され、

似たような生活をする人間の集団の中で日々を送ることになって、「未知なる存在」と遭遇する機会に乏しく、そのため、「他者」とどうつき合うかということについては、とても不慣れなままできてしまったのです。

古い封建的社会の中では、「他者とどうつき合うか」が問題になることは、ほとんどありませんでした。

つまり、そもそも「他者」はつき合うべき存在ではなかったのです。

この「ムラ的共同体」によって私たちは「同じ」であることに価値を見出した。

同じ地域で育ったから、同じ学校だから、同じ会社だから、同じ日本人だから。

私たちはとにかく「同じ」が好き。

しかし、この「同じ」によって、私たちはお互いが他者(=よくわからない未知の存在)であることを度々忘れてしまうようにもなってしまった。

「同じ」は「違い」を見えなくしてしまうのだ。

この一種のクセのようなものが染み付いているが故に、相手のことを「きっと自分と同じようなことを感じたり、考えたりしている人間に違いない」とつい考えてしまう。

今、度々話題にあがる「察する」は、古くから日本人の中に根付くこの価値観がほころび始めた例と言えるだろう。

参照:面倒な人の欲求を「察してあげる」と、増長してさらに扱いづらくなる

参照:「不機嫌で人を支配しようとする人」の気持ちがわかった話

泉谷氏は、相手を他者として見るということは、相手のことを決して「きっと自分と同じようなことを感じたり、考えたりしている人間に違いない」とは考えないこと、だと言う。

以前、「現代人は必要最低限にしか知り合わないコミュニケーションに慣れきっている」という記事を書いた。

これもまさに「同じ」に依るものだ。

曇りのない目で見れば、相手は紛れもなく他者(=よくわからない未知の存在)である。

だが、民族的に「同じ」を求めがちな、この感覚がひじょーーーに厄介なのである。

「他者(=よくわからない未知の存在)」を知ろうとする必要がある

一つ目のハードルを超えられたとしてもまだハードルは続く。

仮にも、相手を他者(よくわからない未知の存在)だと認識できたとしよう。

お次はそのよくわからない存在を「知ろうとする」ことが必要だ。

これも「そんなことはやっている!」と思う人もいるかもしれない。

だが他者を知ろうとすることは私たちが思っている以上に難しい。

どういうことか?

「他者」を知ろうとすることは、自分とは異質な感覚や感性に触れ、異なる価値観や考え方を理解しようとすることです。

そして、その異質なものとの遭遇によって、自分が変化することでもあります。

私はこの姿勢のことを、「経験に身を開く」ことと名付けておきたいと思います。

「経験に身に開く」人は「対話」を積極的に求めるでしょうし、変化を望まない人、つまり「経験を拒む」人は、「対話」をも拒むことでしょう。

つまり、「経験を身に開く」こととは、人間としての成熟を志向して、慣れ親しんだ居心地のよい価値観の世界から、あえて外に踏み出していこうとする姿勢なのです。

要するに、「他者」を知ろうとすることは「自分が変化する」ことと同一だからである。

したがって、変化を嫌う・拒む人には、他者を知ろうとすることはできない。

泉谷氏は「体験」と「経験」を下のように明確に区別している。

「体験」:「〜したことがある」「〜に行ったことがある」

「経験」:「〜したことがある」「〜に行ったことがある」によって、多少なりとも感性や価値観が変わり、その人の在り方が今までとは違ったものになるような変化

そして、「対話」というのは、他者というよくわからない未知の存在と交わす私たちのもっとも身近にある「経験」の場だという。

自分を変えていきたいという動機付けのある人であれば、誰でもいつでも対話をしようとすることは可能だ。

しかし、自分は変えたくないと「変化を拒む人」には、どう転んでもできないものが「対話」なのである。

お互いが「変化する」ことを目標とする必要がある

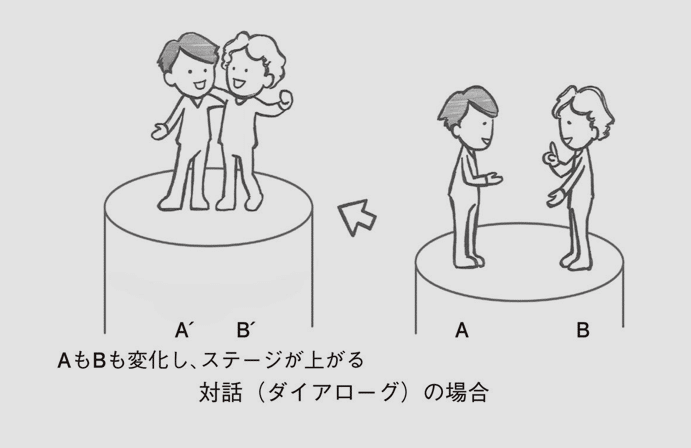

そして、対話とは「討論」のようにどちらかの一人勝ちという結末があるわけでもなく、井戸端会議のように両者とも変化しないものでもない。

相手を「他者」として認識し、「経験に身を開く」もの同士が行えば、両者ともに「対話」を通して新たな認識にたどりつくことができる、という。

そのことを泉谷氏は「ステージが上がる」と呼んでいる。

「討論」のように、どちらか一方が勝ちという結末もなく、井戸端会議のように両者ともに変化しないわけでもない。

「両者が変化して、新しい認識にたどり着くこと」

これも中々に難しいハードルではないだろうか。

個人的な経験則だが、今まで話をしていて私の「ステージが上がった」ことはあっても、それによって相手の「ステージが上がった」かどうかまでは確認ができていない。

もしも「ステージが上がった」のが私だけだとすれば、それは「対話」とは呼べない、ということである。

両者ともにステージが上がる、が対話が成立する条件なのだ。

上下の意識を持たない必要がある

そして、最後のハードルがお互いに「上下の意識を持たない」こと。

これもひじょーーーに難しいことだ。

親と子、兄弟の上下、先輩と後輩、先生と弟子、上司と部下、専門家と素人。

私たちは避けようもなく、あらゆる人間関係に自然と上下関係が持ち込まれている。

さらに、

「年長者の方が、その物事についてよく知っているはず」

「上司の方が、部下よりも正しい判断をするはず」

「親の方が、子供より間違いがないはず」

といったように、人間の「経験」が年月や体験の多寡によって決まっているというような固定観念にも縛られている。

だが、これでは「対話」は成立しないのだ。

「子供だから、すべて自分よりも幼稚なはずだ」

「弟子だから、未熟に違いない」

「まだ若いんだから、そんなことは分からないはずだ」

「相手を自分よりも低く捉えるような人間観」は、どんな相手であっても聴くべき新鮮な感想や指摘があるかもしれないと考えることを停止させてしまう。

もちろん、年月を積んでいる人の方が、物事に対して精通していたり、熟知している側面があることは否定はできない。

しかし、案外素人だからがゆえに感じ取れるものだって実際は多い。

難しいのは、社会的・年齢的に上下関係が「ある」ことを現実生活の上では避けることはできないことだろう。

だが、年齢が自分より若くても、何かしら喫驚すべき「未知」のものを秘めているかもしれないとお互いが想定しなければ、それは「対話」にはならない。

対話をすることは「生き方」の問題である

以上をまとめよう。

【ハードル1】

相手を「他者(=よくわからない未知の存在)」であると認識する必要がある

→そもそも他者と認識するのが民族的に不得意

【ハードル2】

「他者(=よくわからない未知の存在)」を知ろうとする必要がる

→自分が変わること(経験)を恐れてしまう人には厳しい

【ハードル3】

お互いが「変化する」ことを目標とする必要がある

→自分だけが新しい認識を得て変化してもダメ

【ハードル4】

上下の意識を持たない必要がある

→現実生活の上では、社会的・年齢的に上下関係が「ある」ことを避けることができない

*

そして、これら4つのハードルをクリアしたとしても必ずしも「対話」が成立するとは限らない。

だが、対話が成立している場合にはこの4つのハードルを必ずクリアしているということである。

改めて私は思う。

「対話をするのはひじょーーーに難しい」ことだと。

これを知ると本当に、気軽に「対話を増やしましょう」なんて言えたものではない。

かくいう私もこの本に出会い、真の「対話」についてはまだ未経験であると強く感じた。

しかし、だからといって悲観的になることはないと思ったのも事実。

そして、対話をすることは「生き方」の問題であるとも認識を改めた。

「会話」が毛繕いのように気持ちいいことなのであれば、真の「対話」は一体どんな感覚を私に与えてくれるのだろうか??

サウナでいうところの「ととのう」のような「境地」があるような気もする。

アメリカの心理学者 M・チクセントミハイが提唱する、幸福や楽しさに関わる概念「フロー」を得られるようにも思う。

こう考えたら人生の愉しみがまた一つ増えた感じがしているのだ。

限られた人生の中で、どれだけ真に「対話」ができるかどうかは未知数である。

だが諦めないで追いかけていきたい、今はそんな思いでいる。

Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

【著者プロフィールと一言】

著者:田中 新吾

プロジェクト推進支援のハグルマニ代表(https://hagurumani.jp)|プロジェクトデザイナー|タスクシュート認定トレーナー|WebメディアRANGER(https://ranger.blog)管理人|ネーミングの仕事も大好物|白湯の魅力や面白さをお伝えする活動もしています(@projectsau)

●X(旧Twitter)田中新吾

●note 田中新吾

こちらの本を紹介してくれたのはSASAKIさん。

今、毎週SASAKIさんと交わしているコミュニケーションから様々な新しい認識を得ています。SASAKIさんもそんな風なことを言っておられます。これ、もしかすると今一番私の中で「対話」に近しいことなのかもしれません。

会員登録していただいた方に、毎週金曜日にメールマガジン(無料)をお届けしております。

「今週のコラム」など「メールマガジン限定のコンテンツ」もありますのでぜひご登録ください。

▶︎過去のコラム例

・週に1回の長距離走ではなく、毎日短い距離を走ることにある利点

・昔の時間の使い方を再利用できる場合、時間の質を大きく変えることができる

・医師・中村哲先生の命日に思い返した「座右の銘」について

メールマガジンの登録はコチラから。

最後まで読んでくださりありがとうございます。

これからもRANGERをどうぞご贔屓に。

コメントを残す