現実を客観視して生きるのではない。自分の世界を言葉で創造して生きるのだ。

私は、子供の頃から、算数は得意だったが、国語は苦手だった。

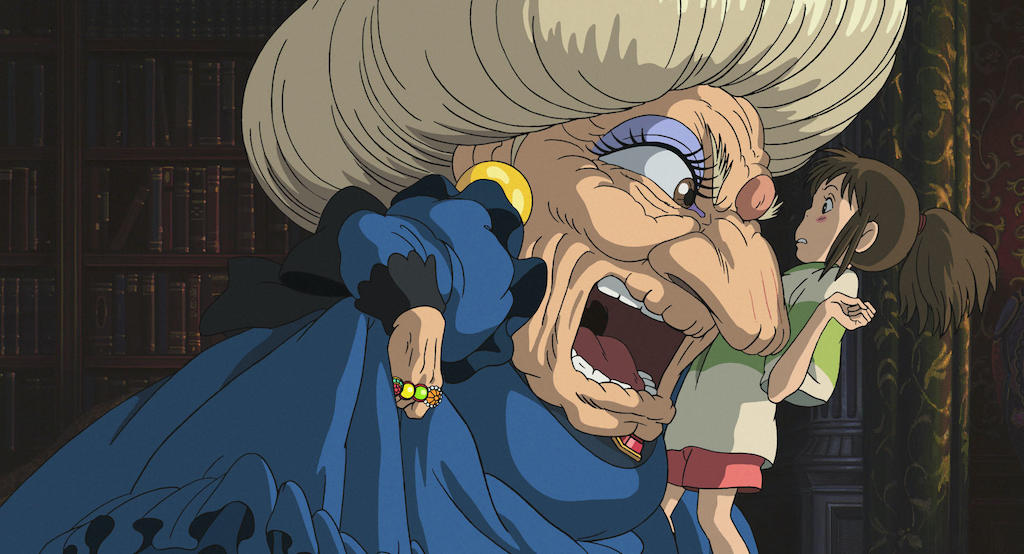

苦い記憶として今でも覚えていることがある。

小林秀雄の小説の抜粋があって、この文章が意味するものはどれか?という四択の問題がテストに出て、私の答えは正解を外した。

後で復習してみてもその意味がわからず、正解に納得がいかなかった。

「読み違いを起こすのは書き手側にも改善の余地がある」

「文章をどう解釈するかは、読み手の自由のはずだ」

などと自分の読解力を棚にあげて不満を吹き出させた。

その頃から、言葉というものは曖昧であって面倒くさいものだという印象が自分に植えついた。

最近、この面倒くさい言葉というものを冷ややかに、そしてまた、前向きにも捉えなおすキッカケとなる本と出会った。

始めに感覚ありきなのだ

フェルディナン・ド・ソシュールは、言葉の分節化作用を世に知らしめたスイスの言語学者である。

単語が生まれるプロセスは、事物に対して人が、何らかの感覚、別の何かを区別する感覚を持つことから始まり、その感覚の違いを別の単語で命名する。

事物に対して、人が区別するために、人が区別したくて、別の単語を作り出す、というプロセスを経ていくわけで、例えば、”人間”という言葉だけでよかったのだが、白人と黒人という言葉で分別していく。

そして、彼の「言語は命名カタログではない」という言葉は、カタログのようにキレイに並んでいないという意味で、何かか固定した、あるいは、共通の物が先にあってそれに命名したのではない、ということである。

どういうことかというと、

日本語の「好き」という単語は、

英語では「like」

ドイツ語では「mögen」

フランス語では「aimer」

元々、「好き」という物が共通であってそれにそれぞれの名前をつけたのならば、これらの「好き」の意味合いはピッタリ合っているはずなのだが、実際には一致していない。

ドイツ語「mögen」には日本語の「好き」に含まれる「お気に入り」というニュアンスは含まれておらず、ドイツ語では「お気に入り」には「gefallen」という別の単語を使う。

フランス語の「aimer」には「愛する」という意味もあるのだが、英語の「like」はその意味を持っていない。

ある別々の感覚が人に去来して、その様々な感覚に便宜的に名前を付けていく。

だから、最初に去来したものがどんな感覚であるかで、単語の意味合いが異なっているのだ。

最初にその土地土地の歴史上の感覚ありきで単語は作られてきている。

[itemlink post_id=”8950″]

文字や読みも勝手に決められた意味のない記号であり、最初に感じた感覚も勝手に決められたものなのである。

言葉とは一律のルールであるから、みんなで使えるものではあるからそういうものだ。

だが、このように見ると、我々は既に決定済みの言葉を学び、それに合わせるだけに奔走して生きているのだが、それはルールに閉じ込められたままの消極的な生き方のように思える。

例えば、今から身長180cm以上の人間を分別して「デッカ人」と命名してもいい。

その分別に対して、多くの人から共感を得られたり、あるいは、多くの人にとって有用だと認識された場合に、公用語になることはあり得るわけだ。

もちろん、平均身長の高い外国においては、180㎝が長身という共感が得られることはないから、あったとしても日本語としてだけの単語にとどまることは確実だろうけれど。

そういえば以前に造語したことがあってそのことを記事にしてみたりしていた。

人は世の中に存在する物をカテゴリー化して命名しているわけで、”人間”は今では多くの人種が認識されてはいる。

しかし、実際には同じ人種であっても、誰と誰を比べても差異があるのだから、その違いをとらえて、更に新しく命名をしていくことは可能と言えば可能なのだ。

言葉が分化すればするほど見える世の中が繊細になる、というか、世の中への感じ方が繊細になるものなのだと感じる。

日本語は繊細だが非効率である

新しい言葉は、新しい物が生まれることをキッカケとするのは当然のこととして、新しい感覚が生まれた時にも、それと以前の感覚を区別したくなって生まれ、言葉は増えていく。

そう、言語は際限なく繁殖し続ける生物のようなもの。

広辞苑に掲載している単語の数の推移を見てみると・・・

1955年 初版 20万語

1998年 第五版 23万語

2008年 第六版 24万語

2018年 第七版 25万語

で、最近は10年に1万語増加するペースになっている。

日本語においては、

感情語が、8000種類

※現代では使っていないものも多そうだが。

オノマトペが、4000~5000語

※他言語の3倍から5倍あるとも言われる。

言語習得までの必要語彙集

日本語は、4000~5000語

に対して、

英語は、わずか2600~2700語

と言われる。

日本語は他言語と比較して、非常に習得が難しい言語である、と言われる。

あるドイツ人が日本に住み始めてから、「なでる(撫でる)」「さする(摩る・擦る)」「こする(擦る)」の違いがわかるまで、数年かかったという例も聞く。

この単語の多さに加えて、漢字、ひらがな、カタカナが混在し、漢字には音読みと訓読みもある。

参照:日本語の何故、どこか難しいのか一外国人から見る日本語のムズカシイ

日本語は、習得までに時間がかかるし、曖昧だからビジネスにとっても効率性が非常に低い言語と言える。

言葉を分化させ、漢字も取り入れるなど、日本語をこんなにも複雑にしてきた日本という国は、なんとノンポリでミーハーな国なのだろうか?

なんと好奇心がある国なのだろうか?

そして、効率性よりも別の物を大切にしてきた国と思わざるを得ない。

また、なんと余裕のある国だったのだろうか?

これまでの日本人は、世の中を細かく見てきた、あるいは、繊細に感じてきている、と言えるのだろうか。

言葉が人間らしさを担っている

言葉以外に感じたものを表現できるツールとしては音楽、絵画などいろいろあるが、言葉は、特に「意味づけ」において鮮明にできるツールではないか?と感じる。

AだからBだ、という因果関係、論理性などを表現できるものでもある。

しかし、ひとつの物事には様々な側面からの見え方があって、それに対して言葉は、一文ではその一面しか表すことができずに、その全てを表現するにはものすごく嵩張るツールである、とも感じる。

また、単語の意味合いもカテゴリー化されていたりするし、抽象的なものは曖昧になるし、単語の意味合いを人それぞれが別々に認識しているから、伝わらなかったりもする。

だから、抜け漏れだらけで未だに粗いものだ、とも感じる。

画像解像度に例えてみると、ホントは32Kや16Kで精細に見えるはずなのに、未だに4Kまでにも届いていないような。

未だに粗いからこそ、これからも言葉は分節化によってさらに微細に鮮明に進化していくものなのだろう。

不立文字(ふりゅうもんじ)という言葉がある。

悟りは文字や言葉によることなく、修行を積んで、心から心へ伝えるものだということ。

悟りは言葉で表せるものではないから、言葉や文字にとらわれてはいけないということ。

これも一理ある言葉である。

しかし、言葉だけでは伝わらないことも多いけれど、それでもこれに勝るツールは他に存在しないと言ってよいだろうとも思う。

人は、自然や世界に感じたありのままを言語によって表現することができて、自然や世界を把握することができる。

把握とは理解するということ。

感じたものも表現しなければ自分でも把握ができない。

言葉になることで自然や世界が意味づけられて鮮明になる。

世界のすべての把握は難しいかもしれないが、世界のありのままに近づくことができる。

近づいていると言っても、ありのままの状態がどこまで遠いのか、想像すらつかないが。

そして、また、「ありのままを表現する」などと言っておきながら、その表現とは、主観的なものであってその人が感じたありのままなだけだ。

あるいは、それは、その人が何らかの意図で創作したもの、時にそれはありのままの事実とは異なったフェイクかもしれない。

人は、自分が感じたことの表現も感じなかったことの表現も創作することができる。

人はそうして起こったこと、見たこと、見なかったことについて、それら人生のすべてに関して、いろいろな意味を創作して生きているものである。

その意味の創作には、生きるための指針、モットーであったり、座右の銘であったり、信念であったり、信仰であったりがある。

人間のもつ崇高な「感じる」「意味づけする」という行為、これを言葉が追いかけ、言葉が人間らしさを表現するという結果に至るように思う。

人間には、客観的なありのままを見ることができないという不完全さがあり、そして、主観を表現するにしても不完全な言葉が、その主観すらありのままを表現することもできない。

それでも、言葉は表現できるツールとしては最強であって、人間らしさを言葉が担っている、と言えるのだろうと思う。

読書の意義について

言葉を理解して感じる大きな方法として読書というものがある。

読書の効能については、知識や生きる智慧を知ることをはじめとして、いろいろあると言われている。

以前の田中新吾さんの記事では、読書が「人のスケールの違いに影響する」として芦田愛菜さんを例で紹介している。

数学者の藤原正彦氏は、論理的な理系の思考では短絡的すぎて、社会問題をうまく解決できない、と主張している。

数学では社会問題を解決できない、この数学者である自分の価値を低くするような発言が、大変興味深い。

藤原氏は国語、そして、読書の大切さを訴えている人の一人で、読書によって「大局観をもつことができる」と言う。

[itemlink post_id=”8699″]

これらの効能が生み出されている要因はすべては、「疑似体験ができることによるもの」ではないかと私は思う。

自分の生まれた環境での実体験、自分の人生という道での実体験と言うもののは、多くの人にとってたかだか知れているものなのだろうと思うから。

少なくても自分はそうだった。

ソクラテスのような人もアリストテレスのような人もあるいは凄腕の経営者もそばにはいなかった。

いや、もしかしたらいたかも知れないけれど、そうだとしても本に書いているようなことを自分に話してはくれなかったであろう。

話してくれたとしてもそれが自分の理解できるタイミングであることがまたレアだろう。

この実体験の狭さに対して、本の中のものはものすごく広く、バラエティーに富んでいる。

偉人と言われる人の考えにふれることもできる。

死が迫るような体験もできるし、自分ではできない善人もあるいは悪人も体験することができる。

将軍なり首相なり、いわゆるリーダーというポジションなど、いろいろな階層から客観的に眺めて感じることもできる。

登場人物に身を寄せることができれば、この経験によって大局観が生まれるのは必然だろうと思う。

藤原氏はまた生きる上で大切な「情緒を育む」ことが読書によって可能である、とも言っている。

前段で、言葉は微細な区別をする、と書いた。

人は感覚というものを持って生まれてくるが、それは感じるという経験で開花するものだ。

言葉で表現されたものを読むことで様々なものを感じる経験をして、後天的に学習し感覚を鋭敏にしていく。

そして、日本語は繊細だからその学習に適している。

世の中は数学のように整然として、白黒はっきりする答えがなかなかない。

確かに、お手本となる神がそばにいる人もいるし、法というものも社会には存在するから、その答えに元づいていろいろな判断していけばようのかもしれないが、神も法も不完全だから、人間のもつ、嬉しい、可哀そう、ひどい、などの感覚をもとに、答えを出すしかないのではないかと思う。

最終的な目標は「痛みの総和の最小化」なのではないかと。

ある判断により生み出される一方での誰かの痛み、例えば加害者側の情状酌量の分量、その痛みの分量、の想像力。

「もののあわれ」を知り、人の痛みを想像できることが必要になる。

これが「情緒を育む」ことが必要な意味なのではないか、と思う。

そもそも「痛みの総和」なんてものは誰にも計ることができないのだが、情緒を育んでいる人が多ければ多いほど、「痛みの総和の最小化」に近づくのではないかと思う。

この「情緒を育む」に当たっては、一方では育まれると優しくなる、という側面があり、必ず存在する悪人に騙される、という傾向がある。

「可哀そう」という情緒だけでなく、「憎らしい、許せない」という情緒も育まないといけない。

また、悪人に対して警戒を怠らないという智慧が、また読書によって同時に育まれなければならない。

情緒と知恵がバランスしないとならない。

他には、読書によって、

「精神的に強くなる」

「心のよりどころができる」

と言われたりもする。

心のよりどころとは、前項で書いた、モットー、座右の銘、信念、信仰などの意味づけである。

言葉とは何なのか?

言葉は不完全であり、先人に押し付けられたルールなだけである、という見方ができる。

ルールを遵守するだけでは、創造性がなくなる。

だから、言葉になる前の感覚こそが大切であるという側面をもつ。

若い頃に感じて今でも残っている何かの違和感。

その違和感の中で、今でも覚えているものがあって、今ならば、そこに折りたたまれている言語を引き出して、立体的に複雑に言葉にすることができる。

小林秀雄の一件がそのひとつでもある。

しかし、一方では、先人に押し付けられた言葉を読むことが、情緒を育み、事物に対する意味づけを育む。

人間らしさとは喜怒哀楽も含む情緒にあって、それを感じることが人生の意味でもある。

だから、自分の喜怒哀楽を出すこと、それに加えて自分の喜怒哀楽がどんなものなのかを自分が把握することが前提にある。

自分の感情の把握、考えること、意味づけすること、この人間らしさは言葉によって行われている部分が大きい。

言葉で考えていないということは、すなわち何も考えていないということなのではないか?とさえ思う。

これは、言葉になる前の感覚が大切だ、ということと矛盾するようだが、私は両方を感じる。

数学、空間認識など他の思考も存在するが、言葉での思考は人間らしさの重要な位置を占めていると感じる。

世界を把握すること、感情を把握すること、情緒を育むこと、意味づけをすること。

これらを既成の言葉というルールに染まりながら、模倣によって学習していく側面をもつ。

人は、客観的に物事をみることで人生の様々な判断をしていくという面を持ってはいるのだが、自分が客観的だと思ってることは、所詮は主観であって、客観的だと思っている主観と主観だと確信している主観をもって、自分の人生を意味づけて自分が納得いくように生きるものだとも思う。

それは自分の世界を自然に創造していることになっていて、客観を意識しすぎると自分ができるはずの創造を削ることになる。

率先する主観に創造性があり、それは混沌に向かう。

追随する客観に模倣性があり、それは秩序に向かう。

言葉への傾倒は創造性を失い、感覚への傾倒は表現を失う。

客観視は「周りとの同質化への逃避」に人を向かわせる。

客観視は周りから叩かれないように付和雷同するためのツールである。

これは大局観が素晴らしいということと矛盾する。

世界にはまだ見ぬものが存在していて、世界に言語が折りたたまれている、という表現もある。

世界に最初から折りたたまれているものを発見するのか、世界にないものを感じて創造するのか?

どちらと意味付けてもよい。

ルールに従うだけでは創造性がない、と言ったが、模倣できる世界は広く、学習すべき余地が大きいこと、これも明確なことである。

しかし、最後には自分の主観で意味づけして、自分の見える世界を自分で創造し、自分の人生を生きることが目標だ。

ここにまた「痛みの総和の最小化」との矛盾を感じて、葛藤が生じる。

それでも、感覚を養い、学習した言葉を組み合わせる。

これらの葛藤も含めた新しい文章の構築によって自分の世界を創造し、その世界を信じて生きるのだ。

Photo by Brad Neathery on Unsplash

【著者プロフィール】

RYO SASAKI

感じることと(言葉で)表現することの連携。

言葉の模倣(学び)と言葉による創造の連携。

目的と手段の連携。

このあたりの葛藤を未整理ながら、思いのままに書いてみました。

工学部を卒業後、広告関連企業(2社)に29年在籍。 法人顧客を対象にした事業にて、新規事業の立ち上げから事業の撤退を多数経験する。

現在は自営業の他、NPO法人の運営サポートなどを行っている。

ブログ「日々是湧日」

会員登録していただいた方に、毎週金曜日にメールマガジン(無料)をお届けしております。

ちょっとした気づきや出来事、裏話などメールマガジン限定のコンテンツもありますので、ぜひご登録ください。

登録はコチラから。

また記事に対するご意見やご感想はお問い合わせからお気軽にご連絡ください。

最後まで読んでくださりありがとうございます。

これからもRANGERをどうぞご贔屓に。